Today's Tackle

2007/11/25

�j�d�Q�O�J���[��

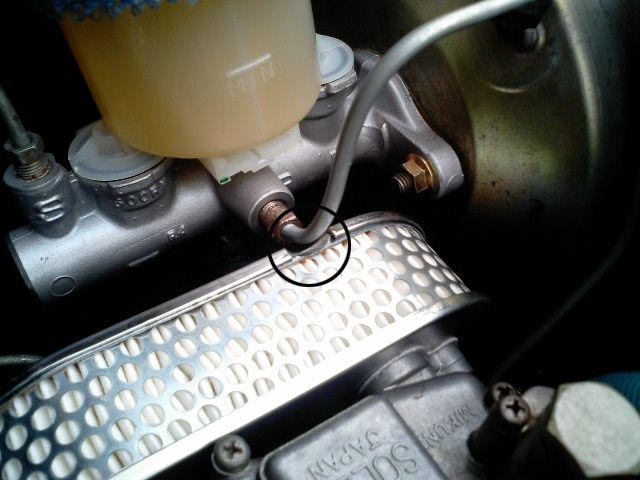

�O��̏Љ�炵�炭�o���Ă���܂����A����ƃG���W���ƃ~�b�V���������o���܂����B���̏�Ԃ����Ă��������ƁA�E�}����ɒu�����^�C���̈ʒu���d�v���Ƃ��������킩���Ă��������邩�Ǝv���܂��B

�g�����N�̒��ɏd��ɂȂ镨���l�ߍ���ł����Ƃ���������ԂɂȂ�܂��B

�����o�[�ɕt�����܂܂̃G���W���ƃ~�b�V��������������o���A�����Ń~�b�V�����ƃG���W����藣���܂��B

�������ɂQ�O��̍��̐����͖����Ȃ�܂������A��ԂɃG���W�����悹�邭�炢�͈�l�ŏo����̂ł��B

2007/11/24

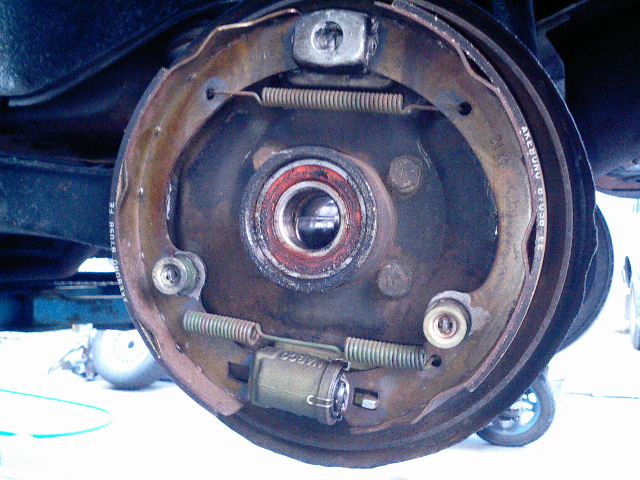

�s�d�Q�V���r��

�e���V�������b�h�ƕ��s���ă^�C���b�h���������ăT�C�h�X���b�v�ƃn���h���̃Z���^�[�����킹�܂��B�����Ń`�F�b�N���Ĕ����������x���J��Ԃ��A�[���̂������֗��������܂����B

�������u���[�L�̌������^�b�`�����Ȃ��ł��B

�ԍ���������߂����W�F���g���ȕ��͋C�Ɏd�オ�����Ǝv���܂����A�������ł��傤���H

2007/11/23

�s�d�Q�V���r��

�o���オ�����ԍ����X�g���b�g���ԗ��Ɏ��t���܂��B����A�u���[�L�̃o�b�N�v���[�g�͑������Ă��܂��B

�����ό`�����������������̂ŏC��������A�T�r�𗎂Ƃ��ēh�����Ă����܂����B

�n�u�����̃O���X�L���b�v���V�i�Ɍ������Ă���܂��B

�Ȃ�Ď��̂Ȃ������ł����A�����������Ă���ƌ��h��������Ă��܂��B���Ȃ݂ɒl�i�͂Q�łT�O�O�~���炢�ł��B

�^�C�������t���n�ʂɍ~�낵�ē_�����Ă݂�ƁA��͂�n���h����������Ƀ^�C���n�E�X�̌�둤�Ɠ����Ă��܂��B

����̓e���V�������b�h�����ē���Ȃ��ʒu�Ɏ����čs���܂����A��ŃA���C�����g�̒������K�v�ɂȂ�܂��B

2007/11/22

�s�d�Q�V���r��

�t�����g�̎ԍ����X�g���b�g���������܂����B�����Ȃ�u���[�L�z�[�X�̃N�����v��������藎�Ƃ��ă��[�V�[�Ɏd�グ�鎖�������̂ł����A����͎ԗ��̕��͋C�ɍ��킹�Ďc���܂����B

���ꂩ��n�u�{���g�������O�^�C�v�Ɍ������Ă����܂��B

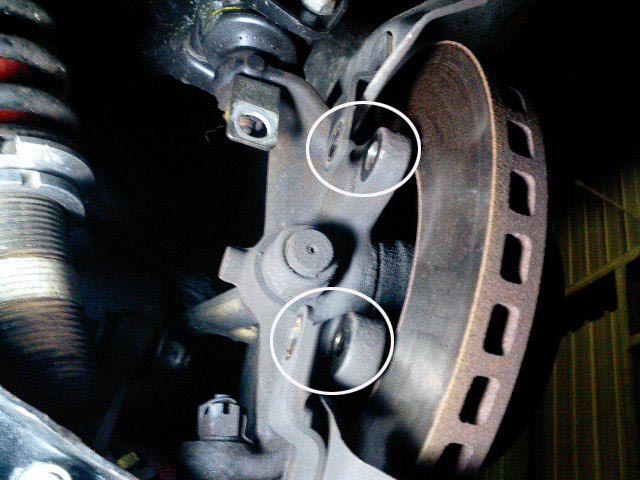

�����̉摜�����Ă��������킩��Ǝv���܂����A���^�i�x�̃z�C�[���������ꍇ�A�ӊO�Ƀz�C�[���i�b�g�̃l�W�̊|���肪���Ȃ��Ȃ�܂��B

�ʏ�ł͖��Ȃ��̂ł����A�X�y�[�T�[���g�p����ꍇ�͗v���ӂł��B

������t�F���_�[�Ƃ̖ʂ����킹�邽�߂ɂT�����̃X�y�[�T�[���g�p����\��Ȃ̂ŁA�{���g�������O�^�C�v�Ɍ������܂����B

�摜�́������O�^�C�v�ŁA���̏ꏊ���m�[�}���̃{���g�ł��B

�m�[�}���̂܂܂łT�����̃X�y�[�T�[������Ƃ˂��R���S�قǂ����|����Ȃ���Ԃł����B����ȏ�Ԃő��s����Ă���ԗ������\�����̂ŁA�S������̂�����͓_�����Ă݂Ă��������B

�����ăG���W�����[���̍�Ƃ��I�����Ă���܂��B

�A�N�Z�����C���[��u���[�o�C�z�[�X�̎���ύX���܂����B

�u�[�X�^�[�ւ̃o�L���[���z�ǂ͂`�d�W�U�p�����H���Ď��t���Ă���܂��B

2007/11/21

�`�v�P�P�@�r�^�b

�p�b�L�����������邽�߂ɃJ���J�o�[���O���܂��B�w�b�h�̒������A�v���O�̎��ӂ����ꂢ�ɂȂ��Ă��܂����A�J�o�[���O���O�ɐ������ł��B

�����̓w�b�h�J�o�[�̎���̃p�b�L���Ǝ��t���{���g�����ɕt���Ă���V�[�����b�V���[���������܂��B

�����Ď��O�����f�X�r��_�����܂��B

�ǂ���璆�̃V���t�g������I�C�����R��Ă��Ă���l�ł��B

�����͒��g�̃p�[�c����������Ă��܂��A�I�C���V�[���ƃx�A�����O�͔ėp�i���g�������ł��܂��B

�������A���܂ł̌o����A���s�����̑������̓V���t�g���̖��Ղ������̂ŃI�C���V�[�����������Ă��R�ꂪ����Ȃ���������܂��B

�V���t�g���P�̂ŋ�������Ă���Ζ��Ȃ��C���ł���̂ł����A�P�̂ł̋����͂���܂���B

�����ăf�X�r�`�r�r�x�̋������I�����Ă���Ƃ������ł��B

�Ƃ�����ŁA�V�i�ł͂Ȃ��̂ł����A�I�C���R��̖������p�\�ȃf�X�r�������܂����B

�E�̉摜�A�������`�v�P�P�̂S�`�f�y�p�A�E��������t�������ł��B

�v���O�R�[�h�̃K�C�h�����t����l�W�����J���Ă��܂��A����ȊO�͌��̃f�X�r����ڐA����Ȃǂ��Ďg�p�\�ł����B

���p���͓����ł��B

2007/11/20

�s�d�Q�V���r��

���̃}�X�^�[�V�����_�[�ƃ{�f�B�p�l���̊Ԃɂ̓R�[�L���O�܂�������Ă���܂����B���̃R�[�L���O�����ƈꕔ�h���܂Ŕ�����Ă��܂��܂����E�E�E�B

�u�[�X�^�[�����t����ɂ̓N���b�`�̃}�X�^�[�V�����_�[���ז��ɂȂ����̂Ŏ��O���Ă���܂��B

�����Ă��̉���������͓h���̕����Ă��镔��������A��͂肻�̉��ɂ̓T�r���������Ă���܂��B

���̂܂܂ɂ��Ă����̂��E�тȂ��̂ŁA�\�Ȕ͈͂ŕ�C���Ă������ɂ��܂��B

�T�r�̕�������藎�Ƃ��Ēn�����o���A�T�r�~�ߍ܂�h���Ă����܂��B

�K���œh������ɂ͗{������ςł����A���i���t������Ԃł͌�����ꏊ�ł�����̂ŁA�߂��F�̓h�����n�P�h��Ŏd�グ�Ă����܂����B

�h�����������Ă���܂��u�[�X�^�[�������Ɏ��t���܂����A���H�����y�_���Ƃ̑������҂�����ł���܂��B

2007/11/19

�Еt��

��Əꏊ�̊m�ۂ̂��߂ɃX�N���b�v���̂Ăɍs���܂����B������l�Ȑ�̉��Œ����ăg���b�N�ɐςݍ��܂�Ă���̂́A���i�����ꂽ�Z���J���t�g�o�b�N�̃h���K���{�f�B�ŁA���̒��ɂ͎g���Ȃ��{�f�B�p�[�c�▁�Ղ����u���[�L���[�^�[�Ȃǔp����������S���̕����l�ߍ��܂�Ă���܂��B

���̂܂܋Ǝ҂���Ɉ�������Ă��炢�܂������A�����Ƃ��čĊ���ٍ͈̂��̒n�Ȃ̂ł��傤���E�E�E�H

2007/11/18

�`�v�P�P�@�r�^�b

�`�v�P�P�@�l�q�Q�̃X�[�p�[�`���[�W���[�ł��B���x�������ŏЉ�Ă���ԗ��ł����A�[�d�n�̃g���u���Ŏ������ł��Ȃ��Ȃ����̂ň������ɍs���܂����B

�́A�z���f�[�I�[�g�Ƃ����G���̌��̕��Ɂu�n�g�I�l�x�X�����[�T�[�v�Ƃ����y�[�W������A�q���̍��͔��������y���݂ɂ��Ă���܂������A�i���ł�����̂ł��傤���H�j���̃y�[�W�ɂ͂�������ȉ����������Ԃ��Љ��Ă܂����B

������u�n�R�t�F���v�ƌĂ��u���X�^�[�t�F���_�[�̊O�ɍX�ɃA�[�`�^�̃I�[�o�[�t�F���_�[���t���Ă܂��B

����ɒ|���}�t���[�Ƃ��t������A������u�`�o���M�d�l�v�ɂȂ��ł��傤���E�E�E�B

�܂�����Ȏ��͂Ƃ������E�E�E�����ł͕��i�A���^�̎ԗ����������Ă��Ȃ��̂ŁA�Â��^�C�v�̏����ȐύڎԂŏ\���Ԃɍ����Ă���̂ł����A���̂l�q�Q�͎ԕ����P�W�P����������̂ʼnב䂩��͂ݏo�������Ȑ����ł��B

�����炭�I���^�l�[�^�[�̌̏Ⴞ�낤�Ƃ������ŃI�[�i�[�����r���g�i����z����Ă���܂��B

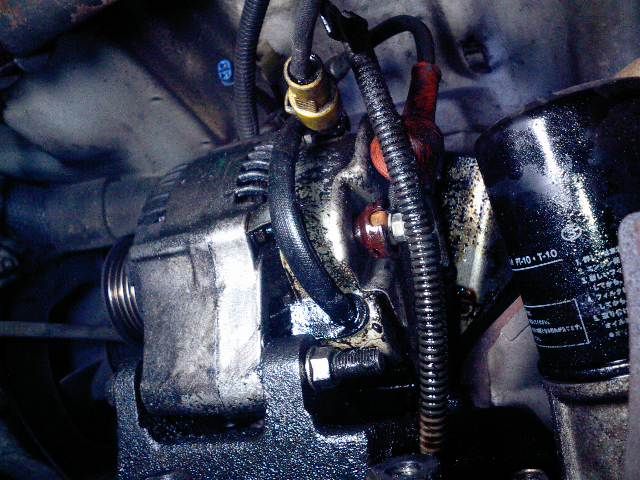

�ȑO����I�C���R����C�ɂȂ��Ă���܂��̂ŁA���łɏo���镔���͎�����Ă��������������ƃA�h�o�C�X���Ă����܂����B

�Ƃ����̂��A�S�`�f�̃X�[�p�[�`���[�W���[�d�l�̓X�[�p�[�`���[�W���[�̃R���v���b�T�[���C���}�j�̉��ɕt���Ă���܂��B

�m�`�ł��Ƃ��̈ʒu�ɃI���^�l�[�^�[���t���Ă���̂ł����A�R���v���b�T�[�ɒǂ��o���ꂽ�I���^�l�[�^�[�̓G�L�}�j���̃f�X�r�̉��ɕt���Ă���܂��B

�����Ă��̉��ɂ̓G�A�R���̃R���v���b�T�[���t���Ă܂��̂ŁA�܂��G�A�R���̃R���v���b�T�[���O���Ȃ��ƍ�Ƃ��ł��܂���B�Ƃ͌����Ă��A�z�ǂ̐ڑ��͊O�����ɘe�ւ��킹�����̂ŃK�X���K�v�͂���܂���B

�����Ęb�͖߂�܂����A���̃f�X�r�̉��Ƃ����̂����ŁA�f�X�r����̃I�C���R���J���J�o�[����̃I�C���R��̉e�����Ղ��A�I���^�l�[�^�[�{�̂��I�C����I�C���Ōł܂����z�R���Ńx�g�x�g�ɂȂ��Ă������łȂ��A�u���P�b�g�̎��t���{���g���ɂ�ł����肷�鎖�������ł��B

���łɃG�L�}�j�̃{���g���ɂގ��������̂ł����A����̎ԗ�����ɘR�ꂸ�t���R�[�X�̃g���u��������Ă���܂����B

�Ƃɂ�����Ɛ����ǂ��Ȃ��̂Łi�������邵�E�E�E�j�A�I���^�l�[�^�[���O������ԂŎ��ӂ��X�`�[���Ő�܂����B

�f�X�r����̃I�C���R��͎��t�����̂n�����O����̏ꍇ�ƃf�X�r�{�̂̒��̃V���t�g����̏ꍇ������܂��B

�Ƃ肠�����f�X�r�{�̂��O���ē_�����鎖�ɂ��܂��傤�B

��

2007/11/17

�s�d�Q�V���r��

�t�����g�̎ԍ�������ƕ��s���ău���[�L�̃o�L���[���u�[�X�^�[�ƃ}�X�^�[�V�����_�[�̎��t���ɂ������Ă̔z�lj��H�Ȃǂ�����Ă���܂��B���Ȃ݂Ɂu�}�X�^�[�o�b�N�v�Ƃ����̂͂��郁�[�J�[�̏��i���������Ǝv���܂����A���łɃu�[�X�^�[�̑��̂ɂȂ��Ă��܂��ˁB

������t����u�[�X�^�[�ł����A���������s�`�Q�Q�Z���J�ɕt����ꍇ�͎�̃{�f�B���H���K�v�ł����B

����̂s�d�Q�V�̏ꍇ�̓{�f�B���H�͕K�v�Ȃ��̂ł����A�y�_�����ڑ����̌��̑傫����ʒu�W������Ă����̂ʼn��H���K�v�ɂȂ�܂����B

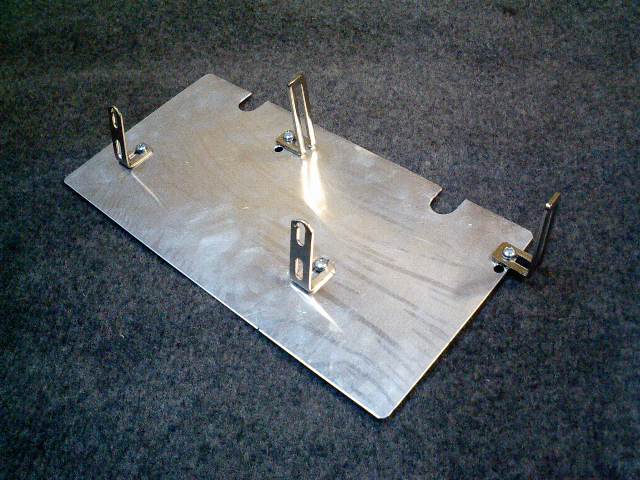

�o���N�w�b�h�����������������̂ŁA�A���~�ƃS�����g���ăX�y�[�T�[�����A��������܂��B

���x���ԗ����ɉ��g�݂��Ă̓N���A�����X���m�F���A�X�y�[�T�[�̌��݂�y�_���̉��H���@�A�z�ǂ̋Ȃ�����m�F���܂��B

���̍ۂɂ��������h�������u�[�X�^�[��}�X�^�[�V�����_�[���ɃL�Y�������Ă͂����Ȃ��̂ŁA�����^�̕��i��ʂɗp�ӂ��Č������킹�����܂����B

�u�[�X�^�[�ƃ}�X�^�[�V�����_�[�̎��t�����ɂ���X�^�b�h�{���g���G�A�N���̃P�[�X�Ɋ��������Ȃ̂ŁA�l�W�̊|�����Ɏx�Ⴊ�Ȃ��͈͂ŒZ���ؒf���܂����B

�y�_���̉��H�ł����A�܂����̃N���r�X�s���i���b�h�Ƃ̐ڑ������̃s���j�̌a���W�����ŁA������t���镨�͂P�O�����ł��B

���̂܂܌����g�傷�鎖���l���܂������A���b�h�̒�������ԒZ�����Ă�������ԂȂ̂ŁA���̌���艜�ɐV���ɊJ�������܂��B

���������ꍇ�A�J���������̈ʒu�����̌����炠����x����Ă���Ζ��Ȃ��̂ł����A�����ɋ߂��ďd�Ȃ肻���Ȃ̂ŁA�V�݂�����ɏ������������J���Ă��猳�̌���n�ڂŖ��߂Ă��܂��܂��B

�ʂ��ς��Ă���{�����J���A�X�Ƀ��b�h�����������ȕ���������Ă����܂��B

�Ō�Ɍ����Ȃ������ł͂���܂����A���������O�������łł��̂őS�̂̃T�r�𗎂Ƃ��ēh�����Ă����܂����B

2007/11/16

�s�d�Q�V���r��

�t�����g�ԍ�������p�̕��i�����낢�܂����B�p�ӂ������i�͐_�˂̂x�y�i���C�Y�j�������[�X���Ă��镨�ł��B

�X�v�����O�̃��[�g�͔Y���ɂT�D�O����I�����܂����B

���S�n�d���Ƃ�����]�Ȃ̂ł����A���A�̃��[�t�X�v�����O���m�[�}���ł͂Ȃ���n�[�h�Ȏd�l�ɂȂ��Ă���̂Ńo�����X���l���Č��肵�܂����B

�_���p�[���x�y�I���W�i���ł����A�s�q�c�̐��ԂŌ����X�Q�V���[�g�Ƃقړ����̕��ł��B

�����Ċ̐S�̃A�W���X�^�[�����̓����O�i�b�g�̓��l�W���t���Ă���^�C�v�Ȃ̂ŃV�F���P�[�X���V���[�g������̂ɂ͔��ɍD�s���ȕ��ł��B

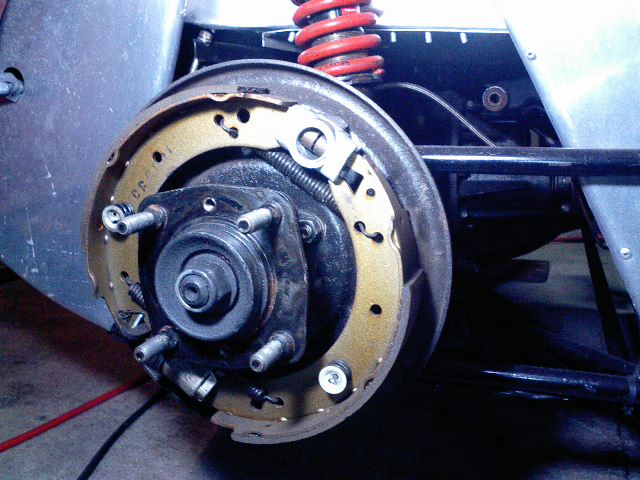

�܂��̓_���p�[�ɃA�b�p�[�V�[�g�ƃA�b�p�[�}�E���g���������g�݂��Ďԗ��Ɏ��t���܂��B

�����̉摜�̏�ԂŃV�F���P�[�X�̐��@��X�y�[�T�[���K�v���ǂ����̌�����t���܂��B

���Ȃ݂Ɏԍ����Ƃ͌����Ă������ł���͈͂͌����Ă��܂��B

���ɃX�v�����O���V�Ȃ���Ԃ�O��ɂ���ꍇ�́A�グ������֒������Ă�����������v�����[�h�������Ȃ��Ă����܂��A���̃v�����[�h���ԏd��苭���Ȃ�Ə�Ƀ_���p�[���L�т�������ԂɂȂ��ł��B

����Ȏ����l�����Ȃ���_���p�[�̉����ɓ����X�y�[�T�[�̐��@�����肵�܂����B

��

2007/11/15

�R���|���v�̌̏�

����I�ɂR�O�N�ȏ�O�̎ԗ��������Ă���̂ŁA����ʂ̔N���̎Ԃ͍ŐV���Ɏv���܂����A����ł��P�O�N�����ɂȂ��ł���ˁB�Ƃ�����ŁA�����X�N���̃X�e�[�W�A���ˑR�G���W�����|����Ȃ��Ȃ����Ƃ������œ��ɂ��܂����B

�_�����Ă݂�ƌ����͔R���|���v�̕s�ǂł����̂ŁA�������i����z���Č������鎖�ɂȂ�܂����B

�g�����N���̉ו���Еt���ăT�[�r�X�z�[�����J����ƃQ�[�W���j�b�g�����O����l�ɂȂ��Ă��܂��B

���̃Q�[�W���j�b�g���O���ƁA��̓���ʂ̌����J���Ă���܂��B

���Ƀ|���v�������܂����A�v���X�`�b�N�̃P�[�X�̒��ɓ����Ă���܂��B

�����Ă͂���܂����A�������O�����Ƃ���ɂ͎�T��̏�Ԃł̍�ƂƂȂ�܂��B

�K���K�\�����̗ʂ͏��Ȃ߂ł����̂ŁA������ĒT���Ă���ƃP�[�X���Œ肵�Ă���܂��N�����Ď��O�������ł��܂����B

���O�����P�[�X���X�ɕ������ă|���v�{�̂��������܂��B

�e�Ȏ��ɃX�g���[�i�[��J�v���[�܂ł̔z���͐V�i�ɕt�����Ă���܂��B

���t���͒܂��J�`�b�ƛƂ鏊�܂ʼn������ނ����ł��B

�o����v�����ł����A�R���|���v���悭�̏Ⴗ��Ԏ�Ƒ��s��Ԃ̌X���Ƃ����̂�����܂��B

�܂��R���^���N����ւ����̃I�[�o�[�n���O�����ɕt���Ă���ԗ��ŁA�悭��ɋ߂���Ԃ܂ő��s����Ƃ����ꍇ�ł��B

�v����Ƀ|���v�ɃG�A�����ގ��Ŏ������k�߂Ă���ɂł͂Ȃ����Ƃ������ł��B

���̎�̉�]���̃|���v�͑���}�̂ɂ���ď������p���s�Ȃ��Ă��܂��̂ŁA�K�\�����̃|���v�̓K�\�����ŏ�������Ă��鎖�ɂȂ�܂��B

�I�[�o�[�n���O���Ƀ^���N������ԗ��̓^���N���̔R�������f�̉e�����Ղ��̂ŁA���Ȃ��ʂő��s���Ă���ƃG�A���݂̕p�x�������Ȃ�Ɨ\�z����܂��B

����ł����ɉ����ł͂���܂��A�����ڂł݂�Ǝ������k�߂Ă���Ƃ������ɂȂ�܂��B

��r�e�X�g��������ł͂���܂���̂ŁA�����܂Ŏ��l�̈ӌ��Ƃ��Ă��������������ˁB

2007/11/14

�s�d�Q�V���r��

���[�t�X�v�����O�̉��H���o���オ��܂����B�X�v�����O�̓o��������ԂłP�����Ƃɓh�����A���˂Ă���N�����v������������x�h���Ă����܂��B

�������̏�Ԃł͉��H�����X�v�����O���Ƃ������͎��������Ă����f�ł��Ȃ��Ǝv���܂��B

���t�����̃v���[�g���T�r�𗎂Ƃ��Ă��瓯�����h�����Ă����܂����B

�V���b�N���̃L�b�g��t�{���g�A�X�v�����O�p�b�h�i�����̎��t�����̃S���j�̓I�[�i�[���p�ӂ���Ă��܂������A�t�����g���̃u�b�V���ƃX�v�����O�T�C�����T�[�i�����ݎ~�߁j�͂�����Ŏ�z���܂����B

�����ŗ]�k�ł����A����蕔�i�Ȃǂ�V�i�Ŏ������ɕi�Ԃ̃V�[�������i�ɒ��ړ\���Ă��鎖������܂��B

���A�A�[������o�[�ȂǂɃV�[�����c�����܂܂ɂȂ��Ă���ƁA�����ɂ��u�C�����܂����v���Č����Ă�l�Ȃ��̂ł���ˁB

���������̃V�[�������̂��ӊO�Ǝ�Ԃ��|�������肷����̂ŁA�]���Ȏ�Ԃ��|�����Ȃ��ی��̏C���Ȃǂł͕��u����闝�R���킩��܂��B

�t�����g�̍�Ƃ��܂��ł����A�E�̉摜�̓��[�t��g�ݕt���Đڒn��������Ԃł��B

�t�����g���̓G���W�������o�[�i�Ԏ���̈ʒu�j�ɃW���b�L���|���Ăقڐ����ɂ��Ă���̂ŁA���ۂ̎ԍ����Č��ł��Ă���Ǝv���܂��B

�����̌v��ł͂���������l���������ł�������ł������A���̏�Ԃ�����Ǝv�킸�j�����Ă��܂��͎̂������ł͂Ȃ��͂��E�E�E�B

�Ƃ肠�����t�����g�̉��g�݂����Ă���I�[�i�[�Ɋm�F���Ă��������܂��傤�B

��

2007/11/13

�j�o�U�P

�I�[�g�{�f�B���l����ɗa���Ă��瑁��Q�����A���悢��h���̒i�K�ɋߕt���Ă��܂��B����̍�Ƃłe�q�o�̃{���l�b�g�ɉ����ă��A�n�b�`���e�q�o���Ɍ������A���X�y���j�o���X�Ɍy�ʉ�����܂��B

�����Ă��C�ɓ���̃z�C�[���A�n���V�X�g���[�g�q�W�U�i�U�D�O�i�|�P�S�@�n�e�e�}�O�j�ɍ��킹�Ă��肰�Ȃ����C�h�����ꂽ���A�t�F���_�[���d�グ�̒i�K�ɓ����Ă���܂��B

��

2007/11/12

�s�d�Q�V���r��

�t�����g�̃p�[�c����z���Ă���ԂɃ��A�̃��[�t���o�����ă��[�_�E�����H���܂��B��ƂɊ|����O�ɑO��̎ԍ����ʂŌv�����܂������A���A�̎ԍ��̍��E�����C�ɂȂ�܂����B

���[�t���o�����Ă݂�ƃ��C�����[�t�̔�������͂荶�E�ň���Ă��܂��B

����͂�����w�^�����Ǝv���܂����o�l���[�g���ω����Ă���Ƃ͍l����̂ŁA���H���ɍ��E�̐��@�����킹�Ă����Ζ��Ȃ��Ǝv���܂��B

�E�̉摜�Łu�k�v�Ə����Ă���������H�̏I��������ł��B

�������������ɍ��킹�ĉ��H���A�Q���ڂƂR���ڂ����������ɂ��Ă����܂��B

���悻�̎ԍ��͗\�z���ĉ��H���Ă���܂����A�ŏI�I�ɂ͎ԑ̂Ɏ��t���Ă���̂��y���݂ł��B

2007/11/11

�s�d�Q�V���r��

�t�����g�̑����ԍ����ɂ��邽�߂Ƀo�����Ă����܂��B�`�d�W�U�p�̃X�g���b�g�𗬗p����̂���Ԃł����A���̎ԗ��͊��ɂW�U�p�X�g���b�g���m�[�}����Ԃő�������Ă��܂��B

�`�d�W�U�����s�d�Q�V�̕������X�X�g���b�g�P�[�X�̒������Z���̂ŁA���Ȃ�V���[�g�����ꂽ���łȂ��Ǝԍ����قǗǂ������鎖�͂ł��܂���B

���̎ԗ��̏ꍇ�A�m�[�}����Ԃ̂W�U�X�g���b�g���t���Ă��܂��̂ŁA�ԍ��̓m�[�}�����������ʂɂȂ��Ă��܂����B

����������Ƃ̎��ɂ悭�C�ɂȂ�̂��_���p�[�̃��b�h�����ɕt�������V���[�V�u���b�N�Ȃǂ̓h���ł��B

���b�h�ɕt�������h���̓V�[�������߂錴���ɂȂ�̂ŁA�_���p�[�̎������k�߂܂��B

�X�Ƀo�����Ă݂�ƃJ�[�g���b�W���̃_���p�[����������Ă��܂������A��͂�Е��̃K�X�������Ă���܂����B

�ǂ���ɂ��Ă��V�F���P�[�X���V���[�g���H����̂ŁA�S���̒Z���_���p�[��p�ӂ���K�v������܂��B

��

2007/11/10

�n�`���N

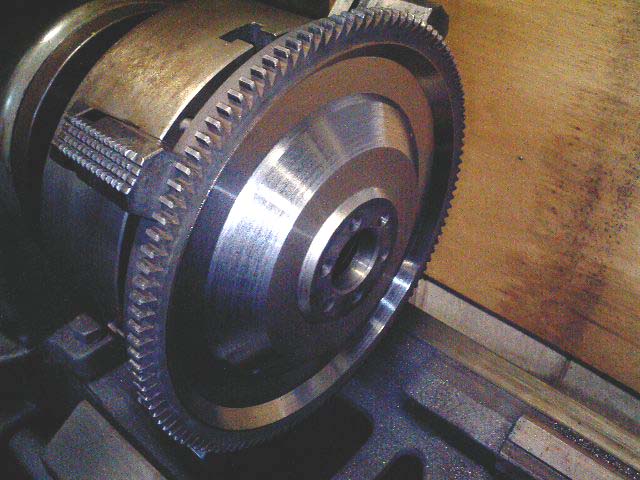

�܂����̉摜�ł����A�g�ݏオ�����f�t�L�����A�`�r�r�x�ƃh���C�u�V���t�g�ł��B�f�t�L�����A�͊O�����K�тĂ����̂ŁA�T�r�ƃV���[�V�u���b�N�𗎂Ƃ��ĊȒP�ɓh�����Ă���܂��B

�����ăh���C�u�V���t�g�͕Б��ɋȂ��肪�������̂ŐV�i��p�ӂ��܂����B

�Ȃ�����C�����鎖���\�ł����A�x�A�����O�̌����������ꍇ�ɂ͐V�i�̃V���t�g�Ɍ������������g�[�^���œ���ɂȂ�܂��B

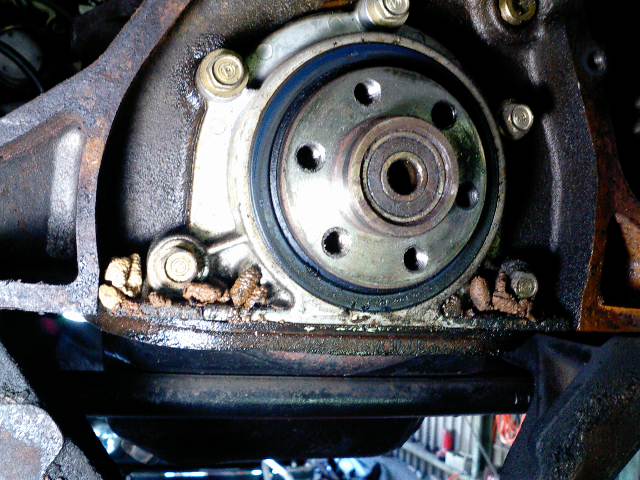

�����̉摜�̓I�C���V�[�������ւ����Ƃ���ł��B

�o�b�N�v���[�g���ɕt���Ă��鎆���̃p�b�L���͂����p�ӂ���̂�Y�ꂪ���ł����A�j��Ă����犷���Ă����܂��傤�B

�E�̉摜���g�ݏオ�����Ƃ���ł��B

��ɂ���ăI�}�P�̃A�[�X�P�[�u�������Ă����܂����B

2007/11/09

�n�`���N

�f�t�~�b�g�V�[���i�f�t�L�����A�̃t�����g���̃I�C���V�[���j���������邽�߂Ƀt�@�C�i���M�A�̃s�j�I�������o�����܂��B�P���ɃI�C���V�[�����������邾���Ȃ�ԏ�Ńv���y���V���t�g�ƃR���p�j�I���t�����W���O���ăV�[�����ւ��鎖���\�ł����A�x�A�����O�̃v�����[�h�����邽�߂ɕt���Ă���X�y�[�T�[�͒��ߕt�����ɉ����Ԃ���Ē��������@�\�Ȃ̂Ŋ�{�I�ɂ͍Ďg�p�s�ł��B

����ƍ���̓M�A�艹���C�ɂȂ��ԂȂ̂Ńo�����Ē������鎖�ɂ��܂��B

�����Ńf�t�L�����A����̃I�C���R��ɂ��Ăł����A�L�����A�p�b�L���i�n�E�W���O���̑傫�ȃp�b�L���j����R��鎖������܂����A��قnjÂ��ԗ����g�ݕt�����̕s����Ȃ���ΘR��鎖�͏��Ȃ��ł��B

����̗l�Ƀt�����g������̘R��̏ꍇ�A�I�C���V�[���̗ɂ��R�ꂪ��l�����܂��B

�x�A�����O�̃K�^�ɂ���ăV�[�����������鎖������܂��ˁB

����Ƃ�����ł����A�t�����W�ƃV���t�g���Ƃ܂荞�ރX�v���C���̕���������ݏo�Ă���p�^�[��������܂��B

���̏ꍇ�̓I�C���V�[�����������Ă�����܂���B

����̘R��͂������炪���������l�Ɏv���܂��B

�X�v���C�����ɂ͂Ȃ�̃V�[��������܂���̂ŁA�͂��Ȍ��Ԃ��I�C�������ݏo�Ă����ł����A�M�A��V���t�g���ɖ�肪�����̂Ƀt�����W��s�j�I���M�A����������̂͂��������Ȃ��ł��B

���Ƀs�j�I���M�A�̓����O�M�A�ƃZ�b�g�ɂȂ��Ă���̂ő�ύ����ȕ��i�ɂȂ�܂��B

�Ƃ�����ł��������ꍇ�̑Ώ��ł����A�X�v���C���̕����ɉt�̃p�b�L����h���đg�ݕt���܂��B

�������}�j���A���ɂ͏����Ă��Ȃ����@�ł����A���ʂȔ�p���|���Ȃ��m�b�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B

�h��ʂɂ��ẮA�͂ݏo���Ȃ����x�ɒ��ӂ��Ȃ�������܂���B

�t�̃p�b�L���ƌ����܂������A���������ꍇ�Ɏg�p�����p�̃V�[���܂�����݂����ł��B

�]�k�������Ȃ�܂������Ăуt�@�C�i���M�A��g�ݕt���āA�o�b�N���b�V���̒����ƃM�A�̓������̊m�F�����܂��B

��ƑO�ɂ��m�F���܂������A���������肪���������̂ŃM�A��̌����ɂȂ��Ă����̂�������܂���B

2007/11/08

���B���B�I

�J���J�o�[�̃p�b�L��������I�C���R�ꂵ�Ă���̂ŁA�J���J�o�[���O���܂��B���̏�Ԃł��ƃJ���V���t�g�̃I�C���V�[�����������Ղ��Ȃ�܂��B

�I�C���R��ɂ���ĕt����������A�N�����N�̃I�C���V�[�����������܂��B

��̃E�H�[�^�[�|���v�ł����A�����ɐڑ������z�[�X�ɑS����̓���X�y�[�X�������A�X�y�[�X���m�ۂ���ɂ̓I���^�l�[�^�[��G�A�R���̃R���v���b�T�[�A�p���X�e�̃|���v�Ȃǂ�S�ău���P�b�g���ƊO���K�v�����肻���ł��B

�����܂ł̍�ƂɂȂ�Ƃ��Ȃ�̎��Ԃ�v����̂ŁA�Ȃ�Ƃ��z�[�X�������o���Ȃ���E�H�[�^�[�|���v��E�����鎖�ɐ������܂����B

�����āA�O���̃x���g�i�G�A�R����p���X�e�A�X�[�`���[�̃R���v���b�T�[�Ȃǁj�̃e���V���i�[�v�[���[�̃x�A�����O���ɂ�ł���̂ŁA��ɂ���Ĕėp�̃x�A�����O�őΉ����܂����B

2007/11/07

���B���B�I

���s���P�O���L�������̂Ń^�C�~���O�x���g����������Ƃ����˗��ł����A�I�C���R�������̂ʼn\�Ȕ͈͂ŏC�����鎖�ɂ��܂��B�X�[�p�[�`���[�W���[�ɂb�u�s�Ƃ��������̎ԗ��ŁA�C���^�[�N�[���[�Ȃ��t���Ă���܂��B

�y�����Ԃ̑S�ʂɌ����܂����A��������ɂ��܂��O������o���p�[���O���č�Ɛ����m�ۂ��܂��B�ʓ|�ȗl�ł����A�o���p�[�Ȃǂ͊ȒP�ɊO����\���ɂȂ��Ă��܂��B���̎ԗ��̏ꍇ�̓o���p�[�Ƃ������͊�ʑS�̂��O���l�ɂȂ��Ă܂��B

�����ăC���^�[�N�[���[��G�A�N���̃{�b�N�X�ƈꏏ�ɂȂ��Ă���X���b�g���{�f�B�[�Ȃǂ��O���Ă悤�₭�O�̃x���g�ނɂ��ǂ蒅���܂��B�i�����̉摜�j

�e���V���i�[�v�[���[���u���P�b�g���ƊO���ă^�C�~���O�x���g�̃J�o�[���O���܂��B

��̓^�C�~���O�x���g�Ƃ��̃e���V���i�[���O���A�J���̃X�v���P�b�g���O���܂��B

�����܂ł͏����ɐi�݂܂������A���łɌ�������\��̃E�H�[�^�[�|���v�̗����Ɍq����z�[�X���O���̂�����l�ł��B

��

2007/11/06

�C�Z�b�^

�C���ɒ����Ԃ������Ă��܂����̂Ńo�b�e���[���オ���Ă���܂��B�[�d���悤�Ǝv���o�b�e���[��T���ƁA����̓V�[�g�̉��ɗL��܂����B�u���[�L�̃G�A�������K�v�Ȃ̂Ń��U�[�u�^���N���T���Ă���܂������A������V�[�g�̉��ɕt���Ă��܂��B

�V�[�g�̉��͏������X�y�[�X�ɂȂ��Ă��āA�I�[�f�B�I�̃X�s�[�J�[�����t�����Ă��܂��B

�X�s�[�J�[���ז������ă��U�[�u�^���N�����ł��Ȃ��̂Ō��ǃV�[�g�����O���č�Ƃ��܂����B

���̑��̏���Ƃ����Ă���ԂɃo�b�e���[�����O���ď[�d���Ă����܂��B

��Ƃ��I���ď������悵�܂��������͖��������ł��B

�{���ɒ����Ԋ|����܂������A�悤�₭�I�[�i�[�̏��A���čs���܂����B

2007/11/05

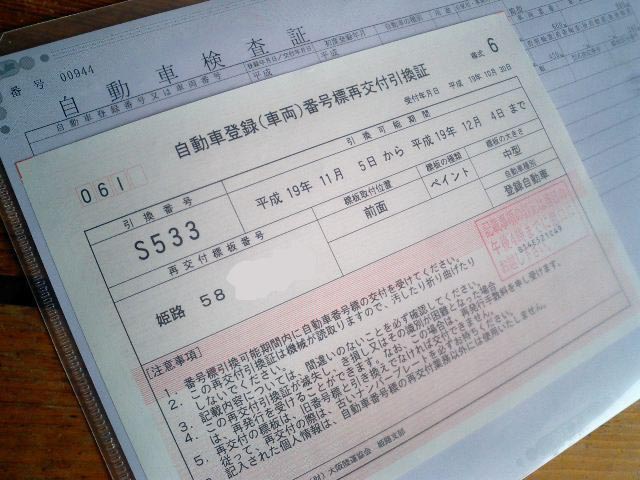

�i���o�[�v���[�g�̍Ĕ��s

���n���h���̃~�j�ł����A�t�����g�̃i���o�[�v���[�g�ɋȂ��肪�������̂ŐV�������܂����B��̑O�͌��\�ʓ|�Ȏ葱�����K�v���������l�Ɏv���̂ł����A�ߍ��͊ȒP�ɂȂ����݂����ł��B

���̎Ԃ̗l�ɍ��͖����i���o�[�������i���o�[�ŐV�i�ɂȂ�Ƃ�����ł��ˁB

�\�����Ă���P�T�Ԓ��x�|����A���̃v���[�g�ƈ��������Ŏ�鎖�ɂȂ�̂ŗ��^�ǂɂQ�x�s�����ɂȂ�܂��B

�Ԍ��̎��ȂǂɑO�����Đ\�����Ă����Ό�����������������܂���B

�v���[�g�̋Ȃ���Ȃǂ��C�ɂȂ��Ă�����͂������ł��傤���H

2007/11/04

�C�Z�b�^

���̉摜�̓`�F�[�������g�݂����l�q�ł��B�摜�E���̃h������̕������`�F�[���̒��������@�\�ł��B

���̃h������̕����ɔj����c�݂�����A�C�����čĎg�p���Ă���܂����A���g�݂̏�ԂŊm�F�����Ƃ����̘c�݂��c���Ă��ă`�F�[���̒�������镔�����X���[�Y�ɓ����Ȃ��������o���܂����̂ŁA�ēx�C�����܂��B

���x�����g�݂ƏC�����J��Ԃ��܂������A���Ȃ���ԂɏC�����鎖���ł��A�悤�₭�g�ݕt���鎖���ł��܂����B

�P�[�X���g�ݏオ�����Ƃ���ł�����x�S�̂�h�����Ă����܂��B

�h�������������Ă���u���[�L�W�ƃn�u��g�ݍ���Ŏԑ̂֎��t���܂����B

�~�b�V��������q����V���t�g�Ƃ��̃J�b�v�����O�����̑g�ݕt���ɏ��X�Ă�����܂������A�����Ɏԑ̂ւ̎��t�����������܂����B

�u���[�L�z�[�X���c�O�Ȃ������ł��Ȃ������̂ł����A�`�d�W�U�p�̃X�e�����b�V���z�[�X�����H���đ�p���Ă���܂��B

���Ȃ蒷���Ԋ|�����Ă��܂��܂������A����Ɗ����ƂȂ�܂����B

2007/11/03

�C�Z�b�^

�V���t�g�ɃX�v���P��x�A�����O��g�ݕt���Ȃ���P�[�X�ɑg�ݍ���ł����܂��B���̉摜�ł����A�n�u���t���X�v���C���̉��ɔ�����̃J���[����ăx�A�����O��g�ݕt����l�ɂȂ��Ă��܂��B

�P�[�X���ƃV���t�g���̗����ɛƂ܂荞�ލ\���ł����A�K�������͊ɂ߂Ȃ̂ł���Ȃ����܂����B

�����̉摜�̓`�F�[���̌p����ł��B

���H�W���́u���������v�̗l�Ȍ`�����Ă���̂��A������u���R�}�v�ƌĂ�镨�ł��B

�`�F�[���Ƃ����̂͒����̒��߂����鎞�ɂP�R�}�ؒf����ƃ��[���[�Q���̒������ς��Ă��܂���ł����A���̔��R�}�i�������̂��ǂ����͒m��܂���j�̌p������g�p����ƃ��[���[����̒������\�ł��B

�E�̉摜�̓t�����g���̃X�v���P�b�g�ƃV���t�g���e���V���i�[�̃P�[�X���֑g�ݍ���ł��鏊�ł��B

�����̓V���t�g���ƃP�[�X�̑o���Ɉ������K�v�Ȃ̂ŁA�菇���l���Ȃ���v���X�Ɋ|���܂��B

�Ⴆ�C���i�[���[�X������������ۂɃA�E�^�[���[�X�������Ă��܂��ƃx�A�����O�ɖ����ȕ��S���|���Ă��܂��̂ŗv���ӂł��B

���Ȃ݂ɂ��̃e���V���i�[�����̃P�[�X���������Ă����̂ł����A�c�O�Ȃ���V�i���i������ł��Ȃ������̂ŏC�����čĎg�p���Ă���܂��B

2007/11/02

�s�d�Q�V���r��

�������̃��r���ɕt����u���[�L�̃}�X�^�[�V�����_�[�ƃu�[�X�^�[�̎���ꂪ�o���܂����B�u�[�X�^�[�̕��͋C���̃`�F�b�N�݂̂ŕ����͂����A�O�ς̃T�r�𗎂Ƃ��ēh�����Ă����܂����B

�}�X�^�[�V�����_�[�͓������z�[�j���O���ăC���i�[�L�b�g���������܂����B

�O���ɂ̓T���h�u���X�g���|���ĕ��H���������Ȃǂ��Y��ɂ��Ă����܂����A�ǂ����Ă��V�~�̗l�ȉ���͎c��܂��B

����ɃA���~�̒n�̂܂܂ł��ƁA�܂������ɕ��H���Ă���̂ŁA��͂�h�����Ă������ɂ��܂��B

�h���̎菇�ł����A�P���Ƀ}�X�L���O���ēh��̂ł͂Ȃ��ď��X�̍S��Ŏd�グ�Ă����܂��傤�B

�܂��}�X�^�[�V�����_�[�����S�ɕ���������ԂŃ{�f�B�{�̂Ƀu���X�g���|���܂��B

���̎��̓V�����_�[�̒��ɏ��X�u���X�g�̃��f�B�A�������Ă���肠��܂���B

�V�����_�[����l�W�̍a���ău���X�g�̃��f�B�A���c��Ȃ��l�ɂ��Ă���V�����_�[���̃z�[�j���O�����܂��B

�C���i�[�L�b�g��g�ݕt���A�O���ɕt���Ă���v���O�ނ�g�ݕt���Ă���h������ƃl�W�̓��̕������ꏏ���Y��ɂȂ�܂��ˁB

������U�[�u�^���N��G���{�̕t�������̓}�X�L���O���Ă����A�h�����I����Ă���g�ݕt���Ă܂��B

���U�[�u�^���N�̃L���b�v�ɂ̓t���[�g�̔z�����t���Ă��܂����A�s�d�Q�V�ɂ͉t�ʂ̌x�����������̂Ŕz��������������ăX�b�L�����Ă����܂����B

��͌��Ԃɍ��킹�ă{�f�B��G�A�N���Ƃ̃N���A�����X���m�F���A�p�C�v�̎������H���Ȃ�����t���鎖�ɂȂ�܂��B

��

2007/11/01

�~�j

�����ɎԌ����Ă������n���h���̃~�j�ł����A�ŏI�`�F�b�N�����Ă���ƐV���ȃI�C���R��̂��鎖�����o���܂����B��ʓI�Ƀ~�j�̓I�C���R��Ȃ�ē�����O�ƌ����Ă���܂����A���������킩��ΏC���͉\�ł��B

���`�č��T�̃I�C���R��́`�H�i�T�U�G���Łj

�݂����ȃm����������܂��A����̓I�C���v���b�V���[�X�C�b�`�ł��B

����������i��������������̋��z�Ŏ��Ԃ��|���肻���Ȃ̂ŁA�u�l�`�c�d�@�h�m�@�i�`�o�`�m�v�̔ėp�i���g�p���܂��B

�t�Ɍ������̕��i�͍��Y�E�A���Ԃ��킸�唼�̎ԗ����C���`�̃e�[�p�[�˂��ɂȂ��Ă����ł���ˁB

�Ƃ�����ŁA����������i������ɍɂ��������̂ŁA�����ɒ��������ł��܂����B

2007/10/31

�}�[�`

�ی�������e���̎d���p���ԁA�j�P�P�}�[�`�ł��B���t�I�N�Ŋi���w�����A�ŏ����̐����ŏ��o���Ă��瑁��P�N�A���s�������������Ȃ̂ł���Ȃ�ɏ��g���u���͎��X����܂������A����̓G���W������̈ى��Ƃ������ł��B

�������悭���鎖�Ȃ̂ł����A�E�`�ւ���ė���ƏǏ����Ȃ��Ă��܂��A�������킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B

�I�[�i�[���畷�����b�ł̓x���g�̉��̗l�ł��̂ŁA�_�����Ă݂�ƃG�A�R�������p���X�e����������������ł���܂����B

�����ăe���V���i�[�v�[���[����������o�Ă��܂��̂ŁA��ɂ���ăx�A�����O���������鎖�ɂ��܂��B

�ȑO�ɂ��Љ�Ă���܂����A�������i�Ƃ��Ă̓v�[���[���Ƃ̋�����������܂��A�g�p����Ă���x�A�����O���ėp�̃^�C�v�ň�������Ă���ꍇ�̓v���X�œ���ւ��鎖���\�ł��B

�������Ԍ��̃f�[�^����ł̓x�A�����O�̕i�Ԃ͂킩��܂���̂ŁA�O�����x�A�����O�ɕ\�L����Ă���ԍ������邩�A���@���������Ē������鎖�ɂȂ�܂��B

����̓x���g���x�A�����O���K�����i������ɍɂ��������̂ł����ɒ��B���Ē��������ł��܂����B

2007/10/30

�n�`���N

����^�̂R�h�A���r�������ɂ��܂����B�R�����[�^�[�̌�쓮�ƃf�t����̃I�C���R����C������˗��ł��B

���̓A�y�b�N�X�̗l�ł����A�f�s�u���̃J���[�����O�ɑO���p�O�������t�����Ă��܂��ˁB

�R�����[�^�[�̕��͏Ǐ画�f���ă^���N���̃��j�b�g�������ɊԈႢ�Ȃ������ł��̂ŁA���łɕ��i����z���Ă���܂��B

�O�������i�ƐV�i���ׂĂ݂�ƃt���[�g����œ����������̎育���������炩�ɈႢ�܂��̂ŁA���j�b�g�����̐ړ_�����Ղ��Ă���̂��Ǝv���܂��B

�I�C���R��̓f�t�L�����A�̑O���A�R���p�j�I���t�����W�ӂ肩�瑽���o�Ă��܂��B

�f�t�~�b�g�V�[���i�t�����W�����ɕt���Ă���I�C���V�[���j����Ǝv���܂����A�t�����W�ƃs�j�I���M�A�̃V���t�g�̃X�v���C���̌��Ԃ�ʂ��ăI�C�������ݏo�Ă��鎖������̂ŁA�������ē_���������鎖�ɂȂ肻���ł��B

��

2007/10/28

�C�Z�b�^

�a�l�v�C�Z�b�^�ł��B����lj��ŕK�v�ɂȂ������i�����Ă���܂����A�啪�����Ă����̂őg�ݕt����Ƃɓ����Ă���܂��B

����Ă��Ȃ��������̃P�[�X���x�A�����O�̔j���ɂ���ăo�����o���肵�Ă����̂ŏC�����Ă���܂��B

�P�[�X�̊O�����u���X�g���|���ĊȒP�ɓh�����Ă����܂����B

�n�u�Ȃǂ̃V�[���̓�����ʂ��r��Ă���܂��̂ŁA�K�v�ɉ����ďC�����Ă���܂��B

�g�ݕt���̎菇�ł����A�������鎞�_�Ńx�A�����O�Ȃǂ��j�����Ă��܂����̂ŁA�����������̋t���őg�ݕt��������Ƃ�����ɂ������܂���B

�K���p�[�c���X�g�̐}�ʂ�����܂��̂ŁA������Q�l�ɂ��Ȃ���菇���l���܂��B

�x�A�����O��`�F�[���̃X�v���P�b�g�ȂǁA�V���t�g�Ɉ������K�v�ȕ����͎菇���ԈႤ�Ǝ��Ԃ����t���Ȃ��Ȃ�̂ŗv���ӂł��B

�܂��܂��Â�

2007/10/27

�j�o

�h��������֍s���Ă���j�o�ł����A���ݕt���Ă���t�����g�t�F���_�[�ɕ����T�r�Ȃǂ�����̂ŁA�����������x�̗ǂ����������鎖�ɂ��܂��B�����āA�����������łȂ��ƂȂ��Ȃ��o���Ȃ��v�`�J�X�^�������Ă݂܂��B

�t�F���_�[�~���[�ƃT�C�h�̃E�C���J�[�����v��ύX���܂����A�P���ɕt���ւ��邾���ł͖ʔ����Ȃ��̂ňʒu��ς��Ă݂܂��B

�E�C���J�[�͏��������߂̃N���A�[�^�C�v�i�Ԏ�͔閧�j�ŁA�t�F���_�[�A�[�`�̌�둤�����J���ĕt���܂��B

�~���[�͂�����x���f�^�C�v�A����������ʒu����P�T��������ֈړ����܂��B

������̌��͔��Ŗ��߂Ă�����āE�E�E�E�̉摜�������\��̐}�ł��B�i�摜�ɍH���������ł��j

�h�A�~���[�ɂ���̂�������ƈႤ���Ȃ��`�E�E�E�ƍl���Ďv���t�����̂�����ł��B

�ŏI�^�̂j�o�̓t�F���_�[�̐�Ƀ}�[�J�[�����v���t���Ă���̂ŁA�^�C�����O�����������X�b�L�������Ă݂���������ł���ˁB

�S�����^�ɂ͍S���Ă���܂���̂ŁA���R�Ȕ��z�Ŏd�グ�����Ǝv���Ă���܂��B

2007/10/26

�V�ԃr�[�g

�J���J�o�[�̂������ł��B�J�o�[���O�����w�b�h�̒��͂������X���b�W�Ȃǂ������Ȃ��A�V�Ԏ��̏�Ԃł��B

�������E�E�E�p�b�L���͉摜�̗l�ɕ�����������Ԃł��B

���̂܂܃G���W�����|���Ă���I�C���R�ꂵ���̂ł��傤���A����Ƃ����ɖ��Ȃ��V�[������Ă����̂ł��傤���E�E�E�B

�Ȃ�ɂ��Ă����Ă��܂����ȏ�͕����Ă�����ɂ����܂���B

�J���J�o�[���̃V�[���̓���a�̒���^�J�u���V�Ŗ����āh���h����菜���Ă����܂��B

�����ăJ�o�[�̊O�����Y��ɂ��Ă����܂����A�����Ŗ������|���Ă��܂��Ɓh�V�ԁh�ł͖����Ȃ��Ă��܂��܂��̂ŁA�����܂ł����ꂾ���𗎂Ƃ���ƂƂȂ�܂����B

�����Ɓh�Đ��ԁh�Ƃ͈Ⴄ�C�̎g�������K�v�ł��ˁB

2007/10/25

�~�j

�u���[�L���[�^�[�ƃp�b�h���������܂����B�ߍ��̎Ԃ̃u���[�L���[�^�[�̓n�u�̏ォ��킹�Ă��邾���Ȃ̂Ńz�C�[���ƃL�����p�[���O�����[�^�[�̌������ł���̂ł����A�~�j�͌Â����Ȃ̂Ńn�u�̗�������{���g�ŗ����Ă��܂��B

�Z���^�[�̃{���g���O���A���������Œ����Ă���̂Ōy���v�[���[���|���ăn�u�����܂��B

�p�ӂ������[�^�[�͏��������ґ�ȃX���b�g����̕��ł��B

����ȕ��i�������قLj������z�ŎЊO�i�������Ă����ł���ˁB

����̓L�����p�[�̎����͂��܂���ł������A�t���[�h�̘R�ꂪ��������s�X�g���̓�����ɖ�肪�������Ȃǂ��`�F�b�N���Ă����܂����B

�����ău���[�L�z�[�X���X�e�����b�V���̕��Ɍ������Ă����܂����B

��������������������y���Ɉ����ЊO�i�ł��B

�����ƕ��i�̑I�����������̂����肪�����ł��ˁB

2007/10/24

���^�n�`

�ۂ��ۂ��ƒg�������t���a�ł��B�u���t���a�v�Ƃ����Ώt��̒g�������Ɍ��ɂ���l�����܂����A����͊ԈႢ�ł��B

�������~�Ɍ������Ċ����Ȃ��Ă������̎����ɁA�Ђ���������ė����u�����ȏt�̓��v�̎��������̂������ł��ˁB

���̎R���S�b���̂������ȁh�H���i�R�X���X�j�h�̉̎��ɂ��u����ȏ��t���a�̉��₩�ȓ��́E�E�E�v�Ɖ̂��Ă��܂��B

����ȃR�X���X�������n���̂ǂ��ȓ����u�p�^�p�^�p�^�v�Ə����ȉ��𗧂Ăă��^�n�`������Ă��܂����B

�T���ɏ����h���C�u��\�肳��Ă���̂œ_�������Ă����܂��B

���������̕t���Ă��Ȃ��h�����u���[�L�͏������ݑオ�����Ȃ��Ă����̂Œ������Ă����܂��B

���̑����ł̏���Ƃ��ς܂��A�|�J�|�J�z�C�̒����A���čs����܂����B

�����ƏT���ɂ͊y�����o�������҂��Ă��鎖�ł��傤�B

2007/10/23

�s�d�Q�V���r��

����A�����������������Ă����s�d�Q�V���r���ł����A�ԗ��ƃI�[�i�[���p�ӂ���Ă��镔�i���`�F�b�N���Ă����܂����B�˗����ꂽ��Ƃ̈�̓u���[�L�}�X�^�[�V�����_�[�̌����ƃo�L���[���u�[�X�^�[�̎��t���ł��B

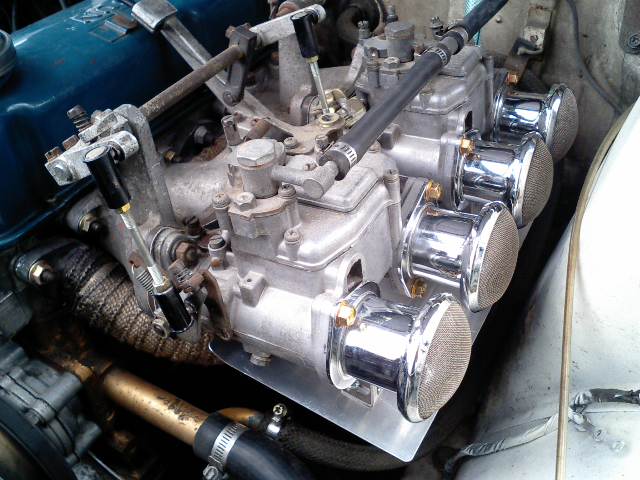

�G���W�����[�������Ă݂�ƁA�L���u���^�[�������̃\���b�N�X����E�F�[�o�[�Ɍ�������Ă��܂��B

�����ă}�X�^�[�V�����_�[������ƃu�[�X�^�[�i������}�X�^�[�o�b�N�j���t���Ă��Ȃ��^�C�v�ł��B

�s�d�Q�V�Ńu�[�X�^�[���t���Ă��Ȃ��ԗ��͏��߂Ă݂܂������A�����̓s���ł��������`���C�X�����ꂽ�̂�������܂���ˁB

�u�[�X�^�[�����������R���g���[�����Ղ��Ƃ����l�����܂��B

�m���Ƀu���[�L���̂̌����Ƃ͕ʂ̖��ŁA�y�_����͋������߂u���[�L�̐��\�͈͓̔��Ō�����ł����A�]���ȗ͂�K�v�Ƃ���̂ʼn^�]���y�Ƃ͌����܂���B

�Ƃ�����ŁA�p�ӂ���Ă��镔�i�͒�Ԃ̂`�d�W�T�p�̃}�X�^�[�V�����_�[�ƃu�[�X�^�[�ł��B

���̑��A���A�̃��[�t�X�v�����O���̂t�{���g��V���b�N���Ȃǂ��p�ӂ���Ă��܂��B

�}�X�^�[�V�����_�[�͔O�ׂ̈ɃI�[�o�[�z�[�����Ă��瑕�����鎖�ɂ��܂��B

��

2007/10/22

�~�j

�Â��~�j�ɂ悭������̂ł����A�E�C���J�[�����Y�̃I�����W�F�������ē����ɂȂ肩���Ă��܂��B�i�摜�͑��̃~�j�̕��ł��j�N���A�[�����Y�Ȃ炻��ł����̂ł����A���r���[�ɐF����������Ԃł͊i�D�������ł����A�Ԍ����ɖ��ɂȂ�܂��̂œh�����Ă����܂����B

�g�p�����͓̂d���ɒ��F���邽�߂̓h���ł����A�͌^�p�̓h���ł��\���ł��B

�����Y�̗�������h�����Ă����܂����B

������������ЊO�i�������Ă���Ǝv���܂����A����͂���ł������ɂ��܂��B

2007/10/22

�~�j

���n���h���̃~�j�ł��B�Ԍ��̎����������̂œ��ɂ��܂����B

���ɎԌ��̂��߂ɕK�v�Ƃ������ł͂Ȃ��ł����A�u���[�L�̌��������܂�ǂ��Ȃ��̂Ŏ���ꂷ�鎖�ɂȂ�܂����B

�܂��̓��t�g�A�b�v���ē_���ł��B

�t�����g�̃f�B�X�N���[�^�[�ƃp�b�h������Ȃ�ɖ��Ղ��Ă���܂��B

���E�Ƃ������ł͂Ȃ��ł����A�v�����ĐV�����鎖�ɂ��܂��B

���A�̕������͂Ȃ����x���ł����A�O����ꂵ�����s���Ȃ̂Ńz�C�[���V�����_�[���������鎖�ɂ��܂��B

�E�`�̃~�j�̎��������ł������A�����قLj����ЊO�i�������Ă���̂ŁA�z�C�[���V�����_�[���`�r�r�x�Ō������鎖�ɂ��܂��B

��

2007/10/21

�������

�{���͏������N�����Ďԗ��̈������ɏo�|���܂����B�e�n�ŃC�x���g�Ȃǂ�����l�ł����A�C�����̂����H����̓��ɂȂ�܂����B

���������͓̂������̏��]�s�ŁA�Г��Q�O�O�������X�̋����ł��B

�����̍������H�Ń`���N�`�F���g�������Ă���̂����|���܂����B�����Ƃ悭��������Ă����ł��傤�ˁB

���n�ɓ������A�I�[�i�[����ԗ���a����܂����B

�s�J�s�J�̂s�d�Q�V���r���ł��B

�u���[�L�Ƒ����̍�Ƃ̈˗��ł����A�ڍׂ͒ǂ��ďЉ�����Ǝv���܂��B

�A�蓹�͏�����蓹�������Y��Ȍi�F�����Ȃ���A��܂����B

�w�i�Ɏʂ��Ă���̂͒��挧�̑�R�ł��B

��ȎԂ�ς�ł���̂ŁA���������S�^�]�ŋA���ė��܂�����B

2007/10/19

�C�Z�b�^

�҂��Ă������i���͂��܂����B����Ă��܂����`�F�[���P�[�X��n�ڂŏC������\��ł������A���i������ł��������Ƃ������ɂȂ�A��z�����Ă���܂����B

���ɂ��p�b�L����V���t�g�A�X�i�b�v�����O�Ȃǂ��͂��Ă���܂��B

�͂������i���`�F�b�N�����Ƃ���A�P�[�X�͐V�i�ł͂Ȃ��Đ��i�̗l�ł��B

�ȑO�₢���킹�����ɂ͐��p�Ƃ����Ԏ��������̂ɍ������ł����̂͂����������R��������܂���B

�v����Ƀ��[�J�[����̎Ԃ̃p�[�c�����r���g���ċ������Ă���̂ł��傤�B

���ɂ��Ă��A��ɓ��������̓��b�L�[�������Ǝv���܂��B

�Ďg�p���镔�i������ꂵ�đg�ݕt���Ă������ɂ��܂��B

��

2007/10/17

�o�b�N�v���[�g

�`�d�W�U�̃u���[�L�L�����p�[�̃u���P�b�g�����ł��B�o�b�N�v���[�g���X�|�b�g�n�ڂŕt���Ă��܂����A���O���Ă��܂��܂��B

���̃o�b�N�v���[�g�ł����A�����̖�ڂ�����`��̕��Ȃ�t���Ă��������p���ʂ�����̂ł����A�n�`���N�̕��͒P�Ȃ�D�������x�̕��ł��̂ŊO�����������ʂ����ǂ������ł��B

�t�����g���͒P���ɃX�|�b�g�n�ڕ�����������ĊO�������Ŗ��Ȃ��̂ł����A���A���̓u���[�L�z�[�X�̃N�����v�������c���K�v������̂ƁA�o�b�N�v���[�g�̒��������͎c���Ă����Ȃ��ƁA�x�A�����O����������v���[�g�̒��ߕt������ς���Ă��܂��܂��B

�����ʼn摜�̗l�Ƀu���P�b�g�Əd�Ȃ��������ƃz�[�X�̃N�����v�������c���Đؒf���܂��B

�Ō�ɓh�������Ċ����ł��B

2007/10/16

�V�ԃr�[�g

������ɂ�肵�炭���f���Ă���܂������A��Ƃ��ĊJ���܂����B�O�ׂ̈̍�Ƃł͂���܂����A�^�C�~���O�x���g���������܂��B

�x���g�̃J�o�[���O���ɂ̓J���J�o�[���ɊO���K�v������̂ŁA��������O�ׂ̈ɃJ���J�o�[�̃p�b�L���ƃv���O�z�[���̃V�[����p�ӂ��Ă���܂��B

�܂��J���J�o�[�Ɏh�����Ă���u���[�o�C�̃z�[�X�����ƁA�z�[�X�̍����ݕ��������H���Ă��ĕ�����̕�����юU��܂����B

�V�ԏ�ԂƂ͂����A�������ԓ������Ă��Ȃ��Ƃ���������ԂɂȂ�̂ł��傤���B

�p�b�L���̍��킹�ʂ�V�[���̍��킹�ʂɂ���ł͂���܂������H�̒�����܂��B

�ʂ�����ł���Ƃ������ł͂Ȃ��A�y�����b�s���O���Ă��Ζ��Ȃ���ԂɂȂ�܂����B

�������p�b�L����V�[���̓�����ʂ͏����ʉ��ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�V�i��p�ӂ��Ă����Đ����������l�ł��B

�O�����^�C�~���O�x���g�͒ɂ�ł͂��܂��A�N�Z���t���Ă���̂ŔO�ׂ̈Ɍ������Ă����܂��B

��

2007/10/15

�`�����p

���Ɏ��W�Ƃł͂���܂��E�E�E���t�I�N�ɂR�F������ďo�i����Ă����̂ŗ��D���Ă��܂��܂����B

���ɋ��荇������ł��Ȃ��A���K�Ŕ�������z�ł������A��͂�}�j�A�I�ɂ͔��ɓ�������ԂłȂ��ƒl�ł��������̂ł��傤���H

�܂��l�ł����ǂ��Ƃ�������肿����Ƃ��ꂵ���O�b�Y�ł��ˁB

2007/10/14

�j�d�Q�O�J���[��

�ĂтQ�h�A�Z�_���̂j�d�Q�O�J���[���ł��B���́u�Q�h�A�Z�_���v�Ƃ����`�Ԃ̎ԗ��A���݂ł͑S�����݂��Ȃ��Ȃ��Ă܂����A�̂͑�O�Ԃ̔�r�I�ቿ�i�O���[�h�݂̂ɑ��݂����J�e�S���[�ł����B

�N�[�y�ł͂Ȃ��A�����܂ŃZ�_���ł���Ȃ���Q�h�A�Ƃ����s�v�c�ȑ��݂����ƂȂ��Ă͂ƂĂ����͓I�Ɋ����܂��ˁB

���Ȃ݂ɂj�o�U�P�X�^�[���b�g�̓��A�n�b�`���h�A�Ƃ��Đ������Ă��܂��̂łT�h�A�ƂR�h�A������܂����A�����ɂ́u�T�h�A�Z�_���v�Ɓu�R�h�A�Z�_���v�Ƃ������ɂȂ��Ă��܂��B

�R�h�A�̓N�[�y�ł͂Ȃ��Z�_����������ł��ˁB

�b������܂������A�j�o�U�P�p�̂S�j���𓋍ڂ������̂j�d�Q�O�ł����A�L���u�̒������������Ē��q�����߂��܂����B

���ɗ��܂�Ă�������Ƃ��������Ĕ[�Ԃ�҂����ƂȂ�܂����B

2007/10/13

�j�d�Q�O�J���[��

������͕��i���ԗ��̂j�d�Q�O�J���[���r�k�S�h�A�Z�_���ł��B���ꂱ��a�����Ă���P�N���o�Ƃ��Ƃ��Ă��鍶�n���h���J���[���o�����C�����邽�߂Ƀo������Ă����ł����A��̓G���W���ƃ~�b�V�����A�t�����g�̑���肪�c�邾���ƂȂ�܂����B

���̍�Ƃ̍��Ԃ��݂Đi�߂Ă���̂ʼn��O�ł̍�ƂƂȂ��Ă��܂����A�摜�̗l�Ƀ^�C�����E�}����Ɏg���Ă���͈̂Ӗ�������܂��B

�����Ⴂ���̓v���C�x�[�^�[�ƌĂ��l��ł����̂ŁA�Z��ł����A�p�[�g�̒��ԏ�ŃG���W�����~�낷���͂���ȕ��@�ł���Ă���܂����B�i�������G���W���N���[���Ȃ�ĕ������������ł��j

�摜�̏�Ԃł��łɃG���W�������o�[��X�g���b�g�̃A�b�p�[�}�E���g�̎��t�����͊O��Ă���܂��B

��������g�����N�̒��ɕʂ̃^�C���ȂǏd��ɂȂ镨���ǂ�ǂ�悹�Ă����Ǝԗ��̑O���������オ��A�G���W����~�b�V�����͒n�ʂɎc�����܂܂ɂȂ�܂��B

�������炻�̂܂܈�������o�������\�ł����A���̏�Ńo�����Ă��܂��̂��A���ł��B

�}�l�����ĉ�������Ă��ӔC���Ă܂��ǂˁE�E�E�B

2007/10/12

�a�P�P�O�T�j�[�N�[�y

���������ɂ��Ă���a�P�P�O�T�j�[�N�[�y�̂f�w�T�ł��B���̉摜�́���̕����A�V�����_�[�w�b�h�̌�둤���玺���ɂ���q�[�^�[�o���u�q����z�[�X���j��Ă��܂��B

�P���ɂ��̃z�[�X�������O�������\�ł����A�^�]�Ȃ̑����ɕt���Ă���q�[�^�[�̃o���u����������O�������������������ɍ�Ƃł���̂ŁA�q�[�^�[�o���u�ƃo���u����q�[�^�[�R�A�Ɍq����z�[�X���O���܂����B

�o���u�͓��O�Ƃ���ăz�R���␅����������Ă����܂��B���Ƀo���u�̃V���t�g�����Ȃǂ͉��ꂪ�t�����܂܂��Ǝ������Z���Ȃ�Ǝv���܂��̂ŁA���������@��ɂ͑|�����Ă�����̂��ǂ����Ǝv���܂��B

�o���u����R�A�Ɍq����z�[�X�ɘR��͂���܂���ł������A���̋@��Ɍ������Ă����܂��B

�������A���ł̕��͐V�i���i�����������̂́A�̐S�̔j�ꂽ�����͋������I�����Ă���܂����B

�K���ɂ��Ȃ�������ɂ��̂Ŕėp�ő�p���Ă����܂��B

�����Ă���������łł����A���W�F�[�^�[�L���b�v�������[�X�{�^���t���̕��Ɍ������܂����B

���Ƀ��U�[�u�^���N�̕t���Ă��Ȃ��ԗ��ł͓_���̍ۂɕ֗��ȃA�C�e���ł���B

2007/10/11

�j�d�Q�O�J���[��

�������a�����Ă���j�d�Q�O�J���[���̂Q�h�A�Z�_���ł��B�A�C�h�����O���Ƀo����������L���u�̒��������Ă���܂������A�ʏ�̒��������ł͒��q���o�Ȃ������̂ŃL���u���O���Đ�鎖�ɂȂ�܂����B

���S�ɕ������ăI�[�o�[�z�[������ƂȂ�Ƃ���Ȃ�ɔ�p���|����܂��̂ŁA�ȒP�ɏo����͈͂Ŋe�|�[�g��x���`�����[���̐����s���܂����B

�����Ă��������L���u���O�������łɃ^�R��������ꂵ�Ă����܂��B

�^�R���͌㕔�̃X�e�[�̂Ƃ���ɃN���b�N�������Ă����炵���A�ϔM�p�e�̗l�ȕ��ŕ�C����Ă��܂������A���̍ۂł�����n�ڂŕ�C�������čX�ɕ⋭������Ă����܂����B

�j�^�̗l�ȃ^�[���t���[�̃G���W���ł̓^�R�����O�����ɃC���}�j�������ɊO���K�v������̂ŁA����̗l�ɃL���u���O�������ɓ����ɍ�Ƃ���Ǝ�Ԃ��Ȃ��܂��B

��C�����������^�R���͑ϔM�h���œh�����āA�T�[���o���e�[�W�i�ϔM�z�j�����������Ă����܂����B

���̃T�[���o���e�[�W�ł����A�M�����߂Ĕr�C�K�X�̖c���𑣐i���鎖�ɂ���ė������A�b�v���Ĕr�C�������ǂ��Ȃ�E�E�E�Ȃ�Ď��������Ă��܂��B

�������G���W�����[�����̉��x�㏸���}�����܂��B

�������悢������ł��Ȃ��A�M�������ɂ����鎖�ɂ���ă^�R�����̂̎����͒Z���Ȃ�܂��B

���������c���𑣐i���ė����A�b�v�Ƃ����̂����ǃ}�t���[�̃��[�X�J�[�̘b�ŁA����Ȃ�̃T�C�����T�[���t�����X�g���[�g�d�l�ł͋t���ʂ̗l�ȋC�����܂��B

�Ƃ�����ŁA�X�^�[�^�[��~�b�V�����P�[�X�ɋ߂����������ɃT�[���o���e�[�W�������Ă����܂����B

�L���u�̃p�[�R���[�V�����K�v�ɂȂ������ɂ̓q�[�g�v���[�g��t��������Ǝv���܂��B

��

2007/10/10

�i�`�e�̃X�e�b�J�[

����̎��ł����A������ƒT���������Ă��ĉ��������������܂����B�̂͂i�`�e�̋��Z���C�Z���X�������Ă���Ɩ��N�X�V�̎��ɂ���ȃX�e�b�J�[���Ⴆ�܂����B

���͎ԂɃX�e�b�J�[��\��̂����܂�D���ł͂Ȃ��̂Ŏc���Ă�����ł��ˁB

�X�e�b�J�[�̑��Ƀ��C�Z���X��^�]�Ƌ�������P�[�X���Ⴆ�܂������A�i�`�e�̍������ꂵ���ׂ��A���̊Ԃɂ���������Ȃ��Ȃ�܂����E�E�E�B

���ƂȂ��Ă͋M�d�ȕ���������܂���ˁB

2007/10/09

�z�C�[���̃��b�N�i�b�g

����̘b�ł��B�x���̗[���ł͂���܂������m�l����d�b������A����ԗ����������ɍs�����ɂȂ�܂����B

���̎ԗ��͍������H�Ńp���N�����Ƃ̎��ł����A�H���ɒ�߂ăX�y�A�^�C���Ɍ������悤�Ƃ����Ƃ���A�z�C�[���̃��b�N�i�b�g���O���\�P�b�g�������ĊO���Ȃ��Ƃ̎��ł��B

����ō�Ƃ���͔̂��Ɋ댯�Ȃ̂Ŏԗ����ƈ�������Ă����Ƃ�����ł��B

�K���ɂ��ăi�b�g�̓����O�֏o�Ă���^�C�v�Ȃ̂ŁA�^�K�l���g���Ċɂ߂鎖���ł��܂����B

�O�������̃^�C���ł����A�p���N�Ƃ������͈ȑO���烏�C���[���I�o���邭�炢���Ղ��Ă����l�ŁA�S���ɓn���ėĂ��܂��Ă��܂��B

���[�_�E�����Ă���ԗ��ɂ悭�������Ԃł����A�^�C���̊O���ɂ܂��a���c���Ă��Ă���������������x���Ă���ꍇ������܂��B

����͑厖�Ɏ���Ȃ��ėǂ������ł����A�����̓_����ӂ�Ȃ��łق����ł��ˁB

2007/10/08

�K�����^�`�v

���ς�炸�ɂł͂Ȃ��̂ł����A�����v���t������������Ă݂܂����B�܂��{���Ƃ͊W�Ȃ��̂ł����A�e�[�������v���O���ăo�b�N�p�l�������Ă݂�ƏC���̐Ղ�T�r�Ȃǂ��S������ꂸ�ԑ̂̒��x�̗ǂ������킩��܂��B

�����ĉ����������ƌ����ƁE�E�E

�߂��냆�[���e�[���ȂǂƌĂ��N���X�^���e�[���Ȃǂ������Ă��܂����A�`�v�P�P�p�͌��������Ȃ��ł����A���̃K�����^�̂`�v�͂ł��邾���a���d�グ��\��ł��B

���ƌ����ăX���[�N�e�[���Ƃ����̂��V�N�ł͂Ȃ��̂ŁA�����̉摜�̗l�ɃE�C���J�[�̃I�����W�̕�����h�����Ă݂܂����B�i�����̉摜�j

�摜�ł̓{�f�B�Ɠ����F�ɓh�����݂����Ɍ����܂����A������ʂ̓h���œh�����̂ł͌���ʂ��Ȃ��Ȃ�܂��B

����ʂ�����ȃV���o�[�̓h����h������ɔ��߂̃X���[�N�N���A�[����h�肵�Ďd�グ�A�{�f�B�F�̃K�����^�ɋ߂��F�ɂ��܂����B

��̐Ԃ������ƃo�b�N�����v�����肰�Ȃ������X���[�N�Ŏd�グ�Ă���܂��B

�E�̉摜���_�����̗l�q�ł��B

�m�[�}��������͈Â��Ȃ��Ă��܂����A���Ȃ����x�����Ǝv���܂��B

�u�h���X�A�b�v�v�ƌĂׂ邩�ǂ����킩��܂��A�_���ʂ�a���d�オ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�D�݂̖��ł͂���܂����E�E�E�B

2007/10/07

���j���̕��i

�V�C���ǂ��e�n�ŃC�x���g�Ȃǂ��s�Ȃ��Ă���l�ł����A�{���`�[���^�b�N���̃K���[�W�ɂ͉��g���̗��q������܂����B�I�����W�̂s�d�Q�V���r���̓G���W���I�C���̌����ɗ����܂����B

���߂��̕��ł͂���܂��A�����킴�킴�����^��Œ����Ă܂��B

�K�����^�̂P�P�O�T�j�[�̓q�[�^�[�z�[�X����̐��R��ŋ}篓��ɂƂȂ�܂����B

���炭�a���鎖�ɂȂ肻���ł��B

2007/10/06

�}�[�N�U�u���b�g

���ɕs��͖��������̂ł����A���s���������Ȃ葽���̂ł`�^�s�̃I�C���p�����J���Ă݂܂��B�t���[�h�̌�����͂���l�ŁA���̑��s�����ɂ��Ă��Y��ȕ��ł��B

�Ƃ͂����A�X�g���[�i�[�̖Ԃ̕����ɂ͎�̃X���b�W�Ƌ��������t�����Ă��܂��̂ŁA�I�C���p���Ƌ��ɐ�Ă����܂����B

�����āA�E�H�[�^�[�|���v�̃n�E�W���O���ł����A�w�b�h���ƌq����p�C�v�̓��镔���ɕ��H���������̂Ŗ������|���Ďd�グ�Ă����܂����B

����̍�Ƃ͔O�ׂ̗̈\�h��ł������A����łQ�O���L���I�[�o�[��ڎw����Ǝv���܂��B

2007/10/05

�}�[�N�U�u���b�g

���傤�ǂQ�N�O�A���߂Ă̎Ԍ��̎��ɑ��s�P�O���L�������Ƃ������Ń^�C�~���O�x���g��E�H�[�^�[�|���v�Ȃǂ����������ԗ��ł����A���݂̑��s�����͂P�V���L����ɂȂ��Ă��܂��B����̌��������ɂ͂܂������̂ł����A���̋@��ɕK�v�ȕ����̐��������Ă������ɂȂ�܂����B

�܂��C�ɂȂ����̂̓E�H�[�^�[�|���v�̗����A�T�[���X�^�b�g�̃n�E�W���O��������k�k�b�̟��݂�����l�ł��B�i�����摜�j

�t�@���V�����E�h�Ȃǂ��O���Ă���N�����N�v�[���[���O���܂��B

���̎�̃N�����N�v�[���[�̃{���g�͔��Ɍł����܂��Ă���̂Ŋɂ߂�̂ɋ�J���܂��B

�E�̉摜�͂��̃{���g���ɂ߂Ă���Ƃ���ł����A�u�G�A�[�n���}�[�����`�v�Ƃ������ʂ̃C���p�N�g�����`�̐��{�̃g���N���|������H����g�p���Ă���܂��B

��T�Okg/m�̃g���N���|���鎖���ł���H��ł����A������g���Ă������ɂ͊ɂ܂Ȃ��قǍd�����܂��Ă���܂��B

�_���̌��ʁA�E�H�[�^�[�|���v�͍Ďg�p���鎖�ɂ��܂����B

�^�C�~���O�x���g�̃e���V���i�[����薳�������Ȃ̂ōĎg�p���܂����A�A�C�h���[�v�[���[�̃x�A�����O�ɒɂ݂�����̂ł�����͌������܂��B

�x���g�͔O�ׂ̈Ɍ������Ă����܂��B

�����Ăk�k�b������ł����n�E�W���O�����̓w�b�h���ƌq����p�C�v�̂n�����O�Ȃǂ���������\��ł��B

��

2007/10/04

���[�h�X�^�[

��ł͂���܂����^�C�����t�F���_�[�A�[�`�Ɋ����鎖������炵���A�܂̕������O���ɂ߂���Ă��܂����B���̉摜�͂�����u�t�F���_�[�ܐ܂�@�v�ŃA�[�`�̕��������H���Ă���Ƃ���ł��B

�Ƃ͂������̍H������\�ł͂Ȃ��A����������ʂ�ɂ͂����܂���B

�ŏI�I�ɂ̓S���n���}�[�Ȃǂ��g���Ďd�グ�܂��B

�����ĐV�������^�C�������܂����B

�����̌��ʁA�����قLj��������Ă���O�����̖����̒�����]���̗ǂ�����I�����܂����B

����̍�Ƃ͂����܂ł̗\��ł������A�ǂ����Ă��A���C�����g�̂��ꂪ�C�ɂȂ�̂Œ������鎖�ɂ��܂����B

�܂������A�̃g�[���A�E�g�������Ă���̂ō��E���킹�܂��B

�����ĉE�t�����g�̃L�����o�[�����ɔ�ׂă}�C�i�X�����֑����t���Ă���̂ł���������E���킹�܂��B

�����ăn���h���̈ʒu�����b�Nto���b�N�̃Z���^�[�֍��킹�Ă���T�C�h�X���b�v�ƒ��i���̃n���h���ʒu�����킹�Ă����܂��B

�����āE�E�E�E�̉摜�������̐}�ł��B

�i���o�[�v���[�g�̈ʒu�͔Y���ɐ^�Ɏ����ė��܂����B

���܂��Ŏ��p�Ŏg���Č����ڂ��������Ȍ����t�b�N������Ă݂܂����B

2007/10/03

�j�d�Q�O�J���[��

�j�d�Q�O�J���[���̒������Q�h�A�Z�_���ł��B�R�N���قǑO�ɓ����Ŏ����ꂽ�ԗ��ł����A���̌㉽�x���I�[�i�[�������Ă��܂��B

���̓x�L���u�̒�����e���̓_���̂��߂ɓ��ɂ��܂����B

�j�^�̃~�b�V�����͂Ƃɂ������₷���̂ł����A�������h�����߂ɃI�C�����K��ʂ��O�D�T���b�g����������鎖�ɂ��Ă��܂��B

���̂j�d�Q�O���������Ă����̂ł����A�Ԍ��𗊂����H��ő���������Ă��܂����l�ł��B

�܂��͋K��ʁ{�O�D�T���b�g���̃~�b�V�����I�C�����V�t�g���o�[�ڕ������璍�����Ă����܂����B

2007/10/02

�J�[�i�r�̑�ƃV�K�[�\�P�b�g

�̂��������̃Z���J�r�s�ł��B�ȑO�k�a�Q�O�O�O�f�s�Ɏ��t�������Ɗ�{�I�ɓ�������������ɂ����t���܂����B

�d���̃\�P�b�g�������ꏊ�ɂȂ�܂����A����͐�p�̃X�e�[������Ă݂܂����B

�����̉摜�̏����������\�P�b�g�̃X�e�[�ł��B

�������X�e�[�ł����C�ɓ������ꏊ�A�p�x�ȂǑË��Ȃ��S��Ƃ���ȏ����ɂ���Ԃ��|���Ă��܂��܂���ˁB

���Ȃ݂ɂ�����̂g�^���������̓��[�h�X�^�[�̃i���o�[�X�e�[�ł��B

��������o���p�[��{�f�B�[�Ɍ����J�����A�����炠��l�W���𗘗p���Ď��t����l�ɍ��܂����B

�E�̉摜����Ƃ��I�������r�s�̗l�q�ł��B

�d���̃\�P�b�g�͂`�b�b�łn�m�ɂȂ�l�ɂȂ��Ă܂��B

�p�C���b�g�����v�����邭�����Ă܂��ˁB

2007/10/01

���[�h�X�^�[

�v���O���m�f�j�̃C���W�E���Ɍ������܂����B�v���O����������̂̓v���O�����`�ŒP���ɃN���N���Ɖ����ł����A�ł���Γd�ɂ̕����������C���z�����ė�������֔w�������Ȃ��ʒu�ɍ��킹�Ă����������̂ł��B

���m�Ɍ��������킹��ɂ͉��\�{���v���O��p�ӂ���K�v������܂����A�S�{�̃v���O�����ł��g�ݍ��킹���H�v�������Ȃ�ɖ����ȕ��������鎖���\�ł��B

�摜�ł͕�����܂��A�s���^�̃����`�ɂ͍����ł��Ă���̂ŁA�����`�Ƀv���O�������ގ��Ɍ��������킹�Ă����Β��ߍ����̌������m�F���鎖���\�ł��B

�Ƃ���ł�������܂�Ă����Ƃ�����܂��B

�t�����g�̃i���o�[�v���[�g���ėp�X�e�[�Ŏ��t�����Ă��܂����A�Е��ɂ����l�W���t���Ă��炸�A���ɂ��O�ꂻ���ɂȂ��Ă��܂��B

�����͈�A�������Ɏ��t���X�e�[������Ă݂܂��傤�B

��

2007/09/30

�n�`���N

�p�b�ƌ��ɂ��Y��Ɍ�����n�`���N���r���ł����A��ʂ������ɘc��ł���܂����B�i���̉摜�j�w�b�h���C�g�ƃO�����̌��ĕt���Ƃ������A�R�A�T�|�[�g���c��ł���l�ł��B

���{�I�ɒ����ɂ̓t���[���C���Ȃǂ��K�v�ł����A�Ƃ肠�������s�Ɏx�Ⴊ�Ȃ���ԂȂ̂Ŋ�ʂ̎��t�����C�����Ă݂鎖�ɂȂ�܂����B

�w�b�h���C�g�̎��t���������H���Ď��t���{���g�����̕������������r�X�Ɍ������܂��B

���x�����g�݂��Ă͏C�����J��Ԃ��A�Ȃ�Ƃ����h���̗ǂ���ԂɂȂ�܂����B

�����ăI�[�i�[���p�ӂ��ė���ꂽ�V�i�̃O���������t���Ċ����ł��B

�Ȃ��Ȃ��̒j�O�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

2007/09/29

�n�`���N

�����O�Ƀu���[�L��f�t�̐����Ȃǂ������`�d�W�U���r���ł��B���̎��͒��Ẫh���C�u�V���t�g�őΉ����Ă����̂ł����A�����U�ꂪ�������l�Ńu���[�L�̃L�b�N�o�b�N�Ȃǂ̏Ǐc���Ă��܂����B

�n�`���N�̏ꍇ�͌�������������ꂽ�ԗ��������̂ŁA���Ẫh���V���͐U�ꂪ���鎖�������̂ł��B

�����̌��ʁA���̂���E���̂݃h���C�u�V���t�g��x�A�����O�A���̑��֘A�p�[�c��V�i�Ɍ������鎖�ɂȂ�܂����B

���x���Љ�Ă��܂����A���̎�̃��W�b�g�A�N�X���̃x�A�����O�͌����ɑ�ώ�Ԃ��|����܂��B

���ɃV���t�g����Â��x�A�����O���O����Ƃ���Ԏ��Ԃ��₷��ł����A����̗l�ɐV�i�̃V���t�g���g�p����ꍇ�͐V�i�̃x�A�����O���������邾���ł��̂ŁA��ƓI�ɂ͔�r�I�ȒP�ł��B

�Ƃ�����ŁA�I�C���V�[����K�X�P�b�g���������V�i�Ɍ����A�n�u�{���g���V�����đg�ݕt���܂��B

�x�A�����O���O���牟������v���[�g�i�A�N�X�����e�[�i�j���V�i�Ȃ̂Ō����ڂ��Y��ł��B�i���[�^�[��t����Ό����܂��E�E�E�j

���Ȃ݂ɕБ������̍�Ƃ������̂ŕБ��������W���b�L�A�b�v���A�A�N�X���n�E�W���O�i�ʏ̃z�[�V���O�j���X���ăf�t�I�C�������ɍ�Ƃ����܂����B

2007/09/28

���[�h�X�^�[

�I�[�i�[���V�i�̃u���[�L���[�^�[�ƃp�b�h��p�ӂ���Ă����̂Ō������܂����B�̂̃^�C�v�̎ԗ��ł̓u���[�L���[�^�[�̓n�u�̗�������{���g�ŗ��߂��Ă��܂������A�ߍ��̎ԗ��́i�Ƃ͂����Ă����Ȃ�O����ł����E�E�E�j�n�u�̏ォ��킹�Ă��邾���Ńz�C�[���Ƌ����߂���Ă���̂���ʓI�ł��B

�Ƃ���ŌÂ����[�^�[�͂�����x�n�u�ɌŒ����Ă����ł����A������������̃��[�^�[�̓z�C�[����t���Ă��Ȃ���Ԃ��ƃO���O�����Ă��܂��܂��B

���̌�u���[�L�t���[�h�̔����ւ��Ȃǂ̍�Ƃ�����̂Ńz�C�[���i�b�g�������߂��ă��[�^�[���Œ肵�Ă����܂����A�i�b�g�����ߐ�Ȃ��ꍇ�̓z�C�[���X�y�[�T�[������ʼn����߂��Ă��܂��B

�Ȃ�����Ȑ������������ƌ����ƁA��ƒ��ɂ���ė���������u����ȕ������X�y�[�T�[���g���đ��v�H�v�Ƃ������₪����������ł��B

�]�k�ł����A���[�X�J�[�ɓ]�����p�ő������ꂽ�e���p�[�^�C�������āu����Ȃ�ŃT�[�L�b�g�����ł����H�v�Ƃ��A�}�t���[�̏o���ɍ������o�C�N�p�̃T�C�����T�[�i�K���[�W���ŃG���W�����|���鎞�ׂ̈́j�����āu����Ńp���[�A�b�v�����ł����H�v�Ƃ��E�E�E�^�ʖڂȊ�Ŏ��₷����������܂��B

��Ə�Ƃ����͉̂����ƕs�v�c�������ς��Ȃ̂ł��ˁB

�b������܂������A�t�����g�T�X�y���V��������̃{�[���W���C���g��X�e�A�����O���b�N�G���h�̃{�[���W���C���g�̌Â��O���X��@�����A�V�����O���X�ɓ���ւ��ău�[�c�ނ�V�i�Ɍ������܂����B

�G���W������̓_���ł̓X�p�[�N�v���O�����Ղ��Ă���̂Ō������鎖�ɂ��܂��B

��

2007/09/27

�V�[�g�̌���

����z�C�[���̃o���u�����������K�����^�̂a�P�P�O�T�j�[�N�[�y�ł����A�^�]�Ȃɕt���Ă����d�����N���C�j���O�̃��J�����{���{���Ȃ̂Ō������鎖�ɂȂ�܂����B��̉�����ō��E�Z�b�g�̃V�[�g���ė���ꂽ�̂ł����ߍ��̃~�j�o���������̕��Ǝv���A�₯�Ƀ��[�������̔w�������Ă��̂܂ܕt�����ɂ͂����Ȃ��l�ł��B

�t���Ă������[�����O���āA���[���̎��t���������؍킵�A�������̃V�[�g�ɕt���Ă������[����n�ڂŒ��t�����܂����B����̓X�e�[�Ȃǂ���Ď��t�����菭���ł����[�|�W�V�����ɂ��邽�߂ł��B

�E�̉摜�����������Ƃ���ł��B

���p�̃V�[�g���͂킩��܂��A���Ƀ��J���̃V�[�����\���Ă������̂ŁA�����̏������J�����Ǝv���܂��B

2007/09/26

���i����

���n���h���̃J���[���o�������邽�߂̕��i���Ƃ��Ĉ�������Ă����j�d�Q�O�J���[���ł����A�����Ԃ����ăo�����Ă���܂��B���n���h���Ɏg�p�ł��镔�i�ȊO�̓l�b�g�I�[�N�V�����ɏo�i���鎖�ɂ��܂��B

�O���̃p�[�c�͂���Ȃ�ɒɂ�ł��܂����A�����̒��x�͂т����肷��ق��Y��ȏ�������܂��B

���ꂼ��̃p�[�c�͂����ƕK�v�Ƃ�����̏��Ŗ��ɗ����Ă���鎖�ł��傤�B

2007/09/25

�r�r�s

�~�j�p�̓���H�������Ă݂܂����B�܂����̉摜�̍����̓v���O�����`�ł��B

�N�[���[�̕t���Ă��Ȃ��ԗ��̏ꍇ�͉��̖����Ȃ��̂ł����A�������t�����l�ȃN�[���[�̃R���v���b�T�[�ɒǂ����ꂽ�I���^�l�[�^�[���P�ԃV�����_�[�̃v���O�̏�ɔ킳���Ă���܂��B�i�����̉摜�j

���ʂ̃v���O�����`�ł͊O�������ł��Ȃ��̂Ő�p�̕��������Ă��܂����A�����Ȃ�Ɏg���Ղ���������Ă݂܂����B

�����ĕ��̂��łɁE�E�E�C���W�F�N�V�����̃~�j�̂��߂ɁA�n�Q�Z���T�[���O���H�������Ă݂܂����B�i�E�̉摜�j

�Ƃɂ�����������ɂ���̓���X�y�[�X�������Ԃł��̂ŁA���������H���p�ӂ��Ă����Ɩ��ɗ����܂��B

2007/09/24

���[�h�X�^�[

�Ԍ��Ɗe���̓_�������̂��߂ɓ��ɂ��܂����B���O�̃��t�g�Ń��t�g�A�b�v���ĉ������X�`�[���Ő�Ă���e���̓_�������܂��B

���ɖڂɕt�����̂̓X�e�A�����O���b�N�u�[�c�̔j��Ɗe���{�[���W���C���g�u�[�c�̒ɂ݂ł��B

���S�ɔj��Ă��Ȃ��Ă��q�r���ꂵ�č��ɂ��j�ꂻ���ȕ��͂��̍ی������Ă������ɂ��܂��B

�x�ݖ����ɕ��i����z���鎖�ɂȂ�܂��B

��

2007/09/23

�~�j

����}�t���[�����~�j�ł����A�}�t���[���j���������������܂����B�S�J���̃p���[�͖��Ȃ����̂́A���X�J�u�����݂ɂȂ�A�R������Ȃ舫�������킩��܂����B

�R��ɂ��Ăł����~�j�̓g���b�v���[�^�[���t���Ă��Ȃ��̂ŁA�������Ƀ���������ċ������Ǘ����Ȃ��ƌv��܂���B

�Ǐ画�f����Ƃn�Q�Z���T�[�̕s���̗l�ł����A�n�Q�Z���T�[�������Ȃ�s���ɂȂ���O�ɉ�������������͂��ł��B

��������l������͔̂R���̗��f����e�Z���T�[�ł����A�S�J���̃p���[�ɖ�肪�Ȃ�������o�L���[���Z���T�[���������Ɛ�������܂��B

���̃��[�o�[�̎ԗ��ł�������������܂����A���{�Ԃ̗l�Ƀo�L���[���Z���T�[�Ƃ��������P�̂ŕt���Ă���̂ł͂Ȃ��ăR���s���[�^�[�{�̂Ƀo�L���[���z�[�X�����ڌq�����Ă���܂��B

���̃o�L���[���z�[�X�ׂĂ݂�ƁA�z�[�X�̃W���C���g�����ɋT����܂����B

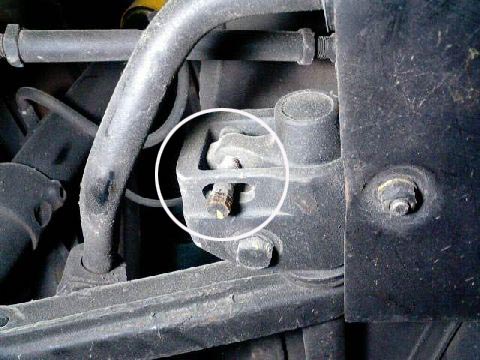

�����̏ꏊ�̃o�L���[���z�[�X�͍��̉摜�̗p�Ȃk���^�̃W���C���g�Ōq����Ă��܂��B

���̃W���C���g�����̑ϋv�����ǂ��Ȃ��炵���A�摜�̗l�Ƀq�r�������Ă���̂��悭���|���܂��B

�z�[�X�̎����H�v����k���̃W���C���g���g��Ȃ��Ă��ǂ������Ȃ̂ŁA���{���̃o�L���[���z�[�X�Ɍ������鎖�ɂ��܂��B

�Ƃ͂������̂́A�o�L���[���z�[�X���q��������̂ɂ����Ȃ��J���܂��B

�R���s���[�^�[�̉����Ɍq����z�[�X����������ɂ̓R���s���[�^�[�̉����Ɏ�����邩�A�R���s���[�^�[�{�̂����O���K�v������܂��B

���������̂ǂ�����ȒP�ɂ����Ȃ��̂��~�j�̃~�j����䂦��ł��傤���H

�Ƃ�����ŁA�u���[�L�̃}�X�^�[�V�����_�[�̎��t�������O���ď����e�ɊA�Ȃ�Ƃ���������Ԃ����܂����B

����ɂ���ĂȂ�Ƃ��w���Q�{�͂��Ƃ������x���ł����A�Ȃ�Ƃ��z�[�X�����������鎖���ł��܂����B

����Ŗ������E�E�E�̂͂��ł����A���͂�������o������������܂��B

���̓��A�u���[�L�̃z�C�[���V�����_�[����t���[�h���R��Ă���܂����B

������̓C���i�[�L�b�g���̂Ƃ��قǕς��Ȃ����z�Ŕ����Ă���ЊO�i�̃z�C�[���V�����_�[�`�r�r�x�����Č������܂����B

�������������ЊO�p�[�c���L�x�Ȃ̂̓~�j�̂��肪���������ł��ˁB

2007/09/22

�C�Z�b�^

�Ïʂɏ��グ���܂܂ɂȂ��Ă����a�l�v�C�Z�b�^�ł����A�����i�W������܂����B����Ă��܂����`�F�[���P�[�X���C�����邽�߂ɁA�Ƃɂ�����������K�v�������ł����A�x�A�����O���o���o���ɔj�����Ă����e���ŃV���t�g�����P�[�X�����Œ����Ă��܂����B

�����炭�x�A�����O���[�X���Ă��������ŌŒ������̂��Ǝv���܂��B

�x�A�����O�̓��镔���܂Ŕj�����Ă��܂��Ă͍ċN�s�\�ɂȂ��Ă��܂��Ŗ����͂ł��܂���B

�R�{�܂̃v�[���[�ŋϓ��ɗ͂��|���Ȃ��疳�������Ȃ����x���ŃP�[�X��V���t�g�ɏՌ��������Ă݂܂��B

�R�c�R�c�ƋC�̒�����Ƃ������܂������C�ǂ����������ɉ����čs���Ƌ͂����ł�������������܂����B

�M�������Ȃ��l�ɋx�x�ݑ����Ă����āA�Ȃ�Ƃ��P�[�X����V���t�g���O��܂����B

�P�[�X���Ɏc�����x�A�����O�͓�������܂��L����^�C�v�̃v�[���[�A�����鎩���ԗp�H��Ō����p�C���b�g�x�A�����O�v�[���[���|���Ĕ������܂��B

���������͂�x�A�����O���j�����ďĂ����e�����A����Ȃ�Ƃ͍s���܂��A�Ȃ�Ƃ��O�����ɐ������܂����B

�{���Ȃ�I�C���ɐZ�����Ă���͂��̃P�[�X���̓J���J���Ɋ����āA�`�F�[����X�v���P�����Ղ��ďo���Ǝv����S������t�o�Ă��܂����B

����ŃP�[�X�̊��ꂽ�����̏C���͖ڏ����t���܂������A�`�F�[���̒���߂��镔���̑������Ђǂ��A��C�͍���ȗl�q�ł��B

��

2007/09/21

�s�d�Q�V

�����Ƃ̈˗��������ē��ɂ��Ă����s�d�Q�V���r���ł��B�I���^�l�[�^�[�����r���g�i�Ɍ��������̂ƁA�G���W������C�ɂȂ鉹������Ƃ������œ_�����܂��B

���łɓ��肳��Ă����h���ς݂̃J���J�o�[��t�������Ƃ������ł��̂ŁA�J���J�o�[���O�������łɃo���u�N���A�����X���v�����Ă����܂����B

�����̃o������������̂́A��藧�ĂĈى��̌����Ƃ������̂��̂ł͂���܂���B

������J���`�F�[���̒��肪�������Ȃ��Ă����̂Œ������Ă����܂����B

�����Đ^���ԂȌ����h�����N�₩�ȃJ���J�o�[�����܂��B

���������ł�������t���i�b�g���N���[�����b�L�̑܃i�b�g�Ɋ����Ă����܂����B

�����ĈȑO����C�ɂȂ��Ă����C���}�j����̂Ђъ��ꂽ�z�[�X����������A�V���Ƀe�g�����̃z�[�X�ŕK�v�ȕ����������q���ł����܂����B

��ƏI����͋C�ɂȂ�ى��͏����Ă���܂��̂ŁA�ɂ`�F�[���������������݂����ł��B

2007/09/20

��ʏC���ł����E�E�E

�f�X�V�N���̃A�R�[�h���S���ł����A�X�e�A�����O�ɃK�^������Ƃ������ŎԌ����s���i�ɂȂ��������ł��B

�d�b�Řb�������_�ł̓��b�N�G���h�̃{�[���W���C���g�����b�N���̂̃K�^���Ǝv���Ă��܂������A���Ԃ��m�F���Ă݂�ƃ��b�N�̃}�E���g�ɃK�^���o�Ă��鎖���킩��܂����B

������}�E���g�̃u�b�V���ł͂Ȃ��ău���P�b�g���ό`���Ă��܂��B

���̉摜���ό`�����u���P�b�g�ł�������̃{���g���̕������L�тĂ���̂ƁA����ȕ������甼�~�`�ɂȂ�p�܂ł̏����Ȃ����Ă���̂��킩��ł��傤���H

�����̏Ռ��ŋȂ������̂�������܂��A���t���{���g�̃��b�V���[���X�v�����O���b�V���[�݂̂ŁA�u���P�b�g���̌��̉��ɋ͂��Ȗʐςł������������Ă��Ȃ������킩��܂��B

�u���P�b�g�͐V�i���i�����̂܂g�p���܂������A�{���g�̓t�����W�t���̕��Ɍ������Ă����܂����B

�����Ă�����Ԍ����ɖ��ɂȂ�������������܂����B

���[�^�[�p�l�����̃V�[�g�x���g�̌x�������_�������A�Ԍ��ɒʂ�Ȃ��Ƃ����̂ł��B

�������{���͍쓮����ׂ����ł����A�Ԍ����Ƀ`�F�b�N����o�����͍̂ŋ߂���炵���ł��B

�O�ׂ̈Ƀx���g�̃L���b�`������z���̃R�l�N�^�[�ׂ܂���������ŁA�P�Ȃ�x�����̋���̗l�ł��B

�P���Ƀ��[�^�[�̗�����t���Ă���d�����������邾���̍�ƂȂ̂ł����A�����ɂ��ǂ蒅���ɂ̓Z���^�[�R���\�[�����p�[�L���O�u���[�L�̃��o�[�㑤���珇�ԂɊO���Ă����A�G�A�R���̃R���g���[�����j�b�g���������痯�߂Ă���r�X�ƃJ�v���[���O���܂��B

����ȊO�ɂ��B���r�X���O�����߂ɃO���[�u�{�b�N�X��n���h���R���������̃J�o�[���O���܂����B

�d��1�̌����ŁA���Ȃ��|����ȍ�ƂɂȂ�܂����E�E�E�B

2007/09/19

�`�v�P�O

�`�v�P�P�X�[�p�[�G�f�B�V�����Ɠ���ւ��ł���ė����P�T�O�O�����̂l�q�Q�A�`�v�P�O�ł��B���̂`�v�P�O�ɂ͂R�`�|�t�Ƃ����G���W�������ڂ���Ă���܂��B

�`�d�W�T�̃G���W���Ɗ�{�I�ɂ͓����G���W���łn�g�b�Ń^�[���t���[�̃G���W���ł��B

���u���œ��ڂ����`�v�P�O�ł͌���r�C�Ƃ������ɂȂ�܂��B���Ȃ݂ɂ`�d�W�T�ł͉^�]�ȑ��ɃG�L�}�j������A�`�d�W�U�Ƃ͋t�ŐG�}���^�]�Ȃ̉��ɂ����ł���ˁB

����Ȗ�ŁA�`�v�P�O�Ƃ`�v�P�P�̓G�L�}�j��t�����g�p�C�v�̍�肪�S���قȂ��Ă���܂��B

�}�t���[�̑�܂��Ȍ`�͓����Ȃ̂ł����A�t�����g�p�C�v�ƃ}�t���[�̐ڍ���������Ă��āA�`�v�P�P�p�̃}�t���[�͂`�v�P�O�ɂ��̂܂ܑ����ł��܂���B

�������ЊO�i�����荢��i�Ƃ������قڕs�\�j�Ȃ`�v�P�O�ł��̂ŁA�t�����g�p�C�v�������H���Ă`�v�P�P�p�i�Ȃ����r�^�b�p�j�̃}�t���[���ł���l�ɂ��܂����B

���̉摜���`�v�P�O�̃t�����g�p�C�v�ƁA�p�ӂ��ꂽ�`�v�P�P�r�^�b�p�̃}�t���[�ł��B

�摜�ł͂킩���ł����A�t�����W�̑傫�������Ȃ�Ⴂ�܂��B

�t�����g�p�C�v�ƈ�̂ɂȂ����T�u�}�t���[�ɂ������J���Ă����̂ŁA���̍ێ�������ăX�g���[�g�p�C�v�ɕt���ւ��܂��B

�u���~�߂ׂ̈ɕt���Ă��郁�C���}�t���[�Ƃ̐ڍ��p�X�e�[����������t�������A�t�����W�̊p�x�Ȃǂ��������킹�Ő��삵�܂����B

�E�̉摜������������Ԃł��B

�T�u�}�t���[��p�~�������ɂ͂��Ȃ�Â��ł����A�X�e�����X�}�t���[�̋�����͖��i�ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

2007/09/18

�`�v�P�P

���Ƃ͔[�Ԃ�҂����E�E�E�̂͂��������`�v�P�P�X�[�p�[�G�f�B�V�����ł����A�ŏI�`�F�b�N�ŃX�s�[�h���[�^�[�������Ȃ��Ȃ��Ă��鎖�����o���܂����B������x���t�g�A�b�v���ē_�����Ă݂�ƁA���[�^�[�M�A�̕ӂ肩��J���J���Ƌ��肵�Ă���l�ȉ����o�Ă���܂��B

�~�b�V�����̌�둤�Ńt���[���Ƃ̌��Ԃ������ʒu�Ȃ̂ō�Ɛ��͗ǂ�����܂��A�Œ����Ȃ���r�I�f���ɊO��܂����B

�\���I�ɂ̓v���X�`�b�N���̃M�A�ō\�����ꂽ�A������h���u���M�A�ƁA�X�O�x������ς��邽�߃M�A����������܂��B

����̃g���u���́A���̌�̃M�A�����̓����������Ȃ�A�h���u���M�A���j�������l�ł��B

���ǂ̂Ƃ���A�ߌォ��[�Ԃ̗\��Ƃ������������ĕ��i���p�̃~�b�V�������畔�i��q���đ������Ă����܂����B

2007/09/16

�G�A�R��

�a�P�P�O�T�j�[�N�[�y�ɒ�Ԃ̃��^�i�x�z�C�[������������Ă��܂����A�o���u�̍�������G�A�[���R��Ă���l�ł��B�������߂̈��ŃG�A�[�����ĉ����������ɐΌ������|���Ă݂�Ə��ʂ̃G�A�R��������ł��܂��B

�o���u�̍����ɕt���Ă���S���̃p�b�L���͊�����тăT�N�T�N�ɂȂ��Ă܂��ˁB

�^�C�����O���Ă݂�ƃz�C�[���̓�������R�[�L���O���S���̂�̗l�ȕ��ŕ�C���ꂽ�`�Ղ�����܂����B

����ȕ�C�����邭�炢�Ȃ�o���u�����������������S�ł����A������p�̊|���鎖�ł͂Ȃ��Ǝv���̂ł����E�E�E�B

�Â��o���u���O���Ă݂�ƃz�C�[�����̌������H���ĕ�����������Ԃ������̂ŁA�����[�^�[�ƃu���V�Ŏd�グ�Ă����܂����B

�V�����o���u��t���A�^�C������꒼���ăo�����X����蒼���܂��B

�^�C���̖��Ղ̋�����ă��[�e�[�V���������Ă����܂����B

2007/09/15

�j�o�U�P

���݂̓E�`�̃f���J�[�Ƃ������ɂȂ��Ă���j�o�U�P�X�^�[���b�g��h���ɏo���܂����B���̓E�`�œh�����������ł������A���ԂƏꏊ�̓s�����t���Ȃ��Ƃ������ƁA��͂�݂͖݉��Ƃ������Ńv���ɔC���鎖�ɂ��܂����B

���肢�����̂̓��^�n�`��Z���J���d�グ�Ē������u�I�[�g�{�f�B���l�v����ł��B

������x�̕��i�͂�����ŊO���Ă����܂������A�d�オ��Ɋւ��Ắu���C���v�ł��B

�ǂ�ȐF�ɂȂ邩�͍��̂Ƃ�������ł��B

�f���J�[�炵���h�h��ȃ�������E�E�E�Ƃ��ł͂���܂���B

2007/09/14

�~�j

����̘b�ł����E�E�E�~�j�̃}�t���[�������܂����B���������܂����A�ǂ���琶�K�X���^�C�R�̓����ōĔR�Ă����l�Ȋ����ł��B

�C���ł����Ԃł͂Ȃ��̂ŁA�L�荇�킹�̍ޗ��ō�蒼�����ɂ��܂��B

���܂ł̃}�t���[�͏o�����o���p�[����͂ݏo���Ă��܂������A���x�̓o���p�[�Ɩʈ�̒����ɂ��܂����B

���܂莞�Ԃ��|�����܂���ł������A���Ȃɂ��Ă͂܂��܂��̎d�オ��ł͂Ȃ��ł��傤���B

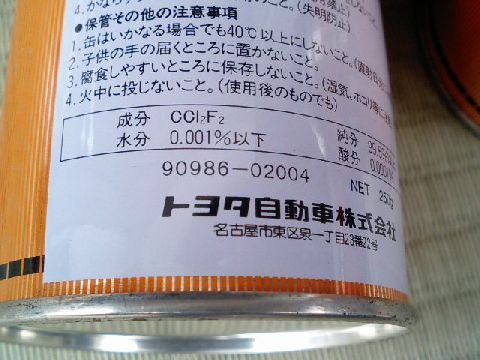

2007/09/12

�{���I�H�q�P�Q

�G�A�R���̏C���������Q�h�A�̃g���m�ł����A�{���u���̃I�[�i�[�̂��߂ɂq�P�Q�̃G�A�R���K�X����肵�܂����B������g���^�̏����i�ł��B���Ȃ�̋M�d�i�ł��̂Ń}�j�A�̕��Ȃ�g�p�����ɕۊǂ��Ă��������A�C�e����������܂���ˁE�E�E�B

2007/09/10

�`�v�P�P

�R�c�R�c�ƍ�Ƃ�i�߂Ă���܂������A����Ɗ����ɋߕt���Ă��܂����B�g���u�����������I���^�l�[�^�[�̓��r���g�i�Ɍ������Ė��͉������Ă���܂����A���łɗ��܂ꂽ��ƂɎ��Ԃ��|�����Ă���܂����B

���ł̍�Ƃ͂܂��G�A�R���̓_���ƏC���A�I���^�l�[�^�[���������邽�߂Ɉ�U�G�A�R���̃R���v���b�T�[���O�����̂ŁA�z�ǂ̂n�����O�Ȃǂ��������A�R���v���b�T�[�̉��ꂽ�O�ς��Ă����܂����B

�����珇�ԂɌ����Ƃ܂��G�A�R���̃R���v���b�T�[������A���̏�ɃI���^�l�[�^�[�A���̏�Ƀf�X�r���t���Ă��܂��B

���̃f�X�r����̃I�C���R��ŃI���^�l�[�^�[���G�A�R���̃R���v���b�T�[�����Ȃ艘��Ă���܂��B

�Ƃ�����ŁA��̓���Ղ��Ȃ��Ă��鎞�Ƀf�X�r���O���ăI�C���R�ꂵ�Ă���n�����O�������A�����̂��Ă���f�X�L���b�v�ƃ��[�^�[���������܂����B

�����āA���܂ꂽ�����̂�������N�����N�v�[���[�̌����ł��B

������X�[�p�[�`���[�W���[�̃u�[�X�g�A�b�v�p��a�N�����N�v�[���[�ł��B

�����̃e���V���i�[�v�[���[�̂܂ܑ����ł���M���M���̑傫���̃v�[���[�Ȃ̂ł����A���̃N���A�����X�͌��\�������ł��B

�����ȃR���f�B�V�����ł������A���S���傫���Ȃ�̂Ńx���g�ƃe���V���i�[�v�[���[���V�����Ă����܂����B

�����čX�ɒlj��̍�Ƃ̓G���W������̃��b�L�p�[�c�̑����ł��B

�J���J�o�[��C���e�[�N����̕��i�A�����ăT�[���P�[�X��C���^�[�N�[���[�̃X�e�[�A�G�A�t���̃u���P�b�g�A�e���̃l�W��o���h�ނ܂ŗp�ӂ��ꂽ���b�L�p�[�c�Ɍ������܂��B

���ɃG�A�t����T�[���̃P�[�X�̓C���^�[�N�[���[�̉����ɂ���̂łقƂ�nj����Ȃ��̂ł����E�E�E�B

�T�[���X�^�b�g�̃P�[�X�����������̂ōĂї�p���̃G�A������Ƃ��K�v�ɂȂ�܂��B

�E�̉摜�̓G�A������ƂƃG�A�R���K�X�̏[�U���ɍs�Ȃ��Ă���l�q�ł��B

�Ƃ�����ŁA��������̍�Ƃ���s���čs�Ȃ��܂���������Ɗ����ɋߕt���Ă��܂����B

2007/09/09

�n�`���N

������͐���N���b�`��u���[�L�������R�h�A�̔������r���ł��B����̍�Ƃ̓��[���P�[�W�̎��t���ł��B

�P���Ƀ{�f�B�Ɍ����J���ă{���g�ŗ��߂�Ƃ�����ƂȂ̂ł����A�����ȕt���������Ă��܂��ƃ{�f�B�̕����c��ł��܂��̂ŗv���ӂł��B

������t���郍�[���P�[�W�͂S�_�v���X�s�o�[�̂����鐢�ԂŌ����Ƃ���̂T�o�^�C�v�ł��B

�܂��͑O��Ƃ��V�[�g����������A���A���̓�����A�g�����N�{�[�h�A�g�����N�̍��E�̓�������O���܂��B

�����Ń��[���P�[�W�����g�݂��Ď��t���ʒu�����߁A�����J���镔�����P�K�L�܂��B

�P�K�L�ʂ�Ɍ����J������͐�J�X��O����ɑ|�����Ă����܂��B

���J��������̐�J�X���K�тĎc���Ă���ԗ������X�������܂����A���̕����ɂ��T�r������܂��̂ŗv���ӂł��B

���J�����ł�����ԑ̂��W���b�L�A�b�v���ĂR�_�x���ɂ��Ă����܂��B

�����ŃE�}���|���Ă��܂��Ƃ�قǕ���ȏꏊ�łȂ�����{�f�B���c��ԂɂȂ�̂ŁA�n�`���N�̗l�Ƀ��A�����W�b�g�A�N�X���̎ԗ��ł�����f�t�̕����ɃW���b�L���|���ă^�C�������������n�ʂ��痣�ꂽ��Ԃɂ��Ă����܂��B

�����ɓ��ĔĂă{���g����ߕt���Ă����܂��B

�i�b�g���𗠑��ɂ���������������̌��h�����ǂ���������܂��A�{���g�̐�[���{�f�B�̗����ɏo���ƃl�W���K�т��薜����n�ʂɎC���ăl�W�����߂�ƊO�����ɍ���܂��B

�����āA���Ĕƃ{�f�B�̊ԁA�{���g�̕����ɃR�[�L���O�����āA�X�Ɏ��ӂɃA���_�[�R�[�g�𐁂��t���Ă����܂����B

�Ō�ɊO�����V�[�g�Ȃǂ����t���Ă����܂����A�V�[�g�̎��t���{���g�����������ȕ����g�p����Ă�����A�l�W������ł����肵���̂ŁA�l�W���̓^�b�v�𗧂ĂďC���A�{���g�ނ͐��K�̕��������Ă����܂����B

���Ȃ݂ɃV�[�g���O���Ă���ԂɃt���A�S�̂ɑ|���@���|���Ă����܂����B

2007/09/08

�n�`���N

�Q�h�A�̃g���m�ł��B�_���̌��ʃ}�O�l�b�g�N���b�`�̍쓮�s�ǂ��������Ă���܂����A���i�̋������I�����Ă���Ƃ������ł��B

�d���Ȃ��̂Œ��Â̗Ǖi�ƌ������鎖�ɂ��܂��B

�R���v���b�T�[���O���Ă����ԂȂ�����Ƃł͂Ȃ��̂ł����A�q�P�Q�i�������H�j�̃K�X�������Ă��܂��̂ŁA����͔z�ǂ��O�����ԏ�ł̍�ƂɂȂ�܂��B

�����Ŋ���̂��t���L�V�u���Ȏ苾�ł��B

���̋��ŃX�i�b�v�����O�̍��������m�F���Ȃ���X�i�b�v�����O�v���C���[�𑀍삵�܂��B

��������ƊȒP�����ɕ������܂����A�Ȃ��Ȃ������ƂȂ̂ł��B

���̋��͖{�����������g������������̂ł��̂ŁA�����Ԃ̐����ɉ����������͂ǂ��ɔ����Ă邩�����Ȃ��ʼn������ˁB

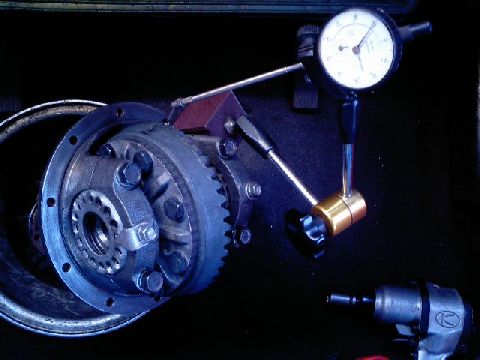

�����Ē����̉摜�͒��o���������̊����i���j�ƗǕi(�E�j�ł��B

�F���Ⴂ�܂�����肠��܂���B

�����Ęb�͕ς��܂����A�E�̉摜�͕��s���č�Ƃ��Ă���_���}�Z���J�ł��B

�R�c�R�c�Ǝd�グ�Ă����u���[�L�̃}�X�^�[�V�����_�[�����������̂Ŏ��t���܂����B

�u�[�X�^�[������傫���̂ŏ��������{�f�B��@���ĉ��܂���K�v������܂����A���t�������̓{���g�I���ł��B

�z�ǂł����A���A���͂قƂ�ǂ��̂܂ܕt���܂����A�t�����g���͂��Ȃ���H���Ă���܂��B

�摜�ł̓n�[�l�X���ςȏꏊ�ɂȂ��Ă���܂����A���܂��������̓h���������Ό��֖߂��܂��B

�ǂ�����Â�

2007/09/07

�j�P�P�}�[�`

���Ȃ��Ԍ����Ă����}�[�`�ł����A�lj��̍�ƂŃv���O�ƃv���O�R�[�h�A�f�X�L���b�v���������܂����B�����܂Ŋ�����Ȃ�f�X�r�̃��[�^�[�������������̂ł����A�Ȃ������݃��[�^�[�̒P�i�������ݒ肳��Ă��Ȃ��炵���f�X�r�`�r�r�x�ł̋����炵���̂ł��i�L���b�v�݂̂͋�������Ă܂����j�B

�����ăf�X�r�`�r�r�x�͂Ȃ�ƂP�O���~�I�[�o�[�Ƃ������i�ł��E�E�E�B

�Ȃ�ł��ߋ��Ƀ��[�^�[�����ɔ����g���u�����������̂����R�炵���̂ł����A���Ƃ������ł��Ȃ��b�ł��ˁB

�K�����[�^�[�͏���ł��Ȃ������̂ł��̂܂܍Ďg�p���܂��B

�v���O�͂m�f�j�̃C���W�E���A�������v���O�R�[�h���m�f�j�̕���p�ӂ��܂����B

�Ō�ɉE�̉摜�̓K�\�����X�^���h�Ńs�J�s�J�ɖ����Ă�������}�[�`�ł��B

���[���̉��ɕt�����������Ȃǂ��Y��Ɏ���ċ��X�܂ŃX�b�L�����Ă���܂��B

���c�Ζ��݂̂Ȃ���A�������肪�Ƃ��������܂��B

2007/09/06

�|��

�t�H���N�X���[�Q���̃|���ł����E�E�E�Ƃɂ����悭����Ԃł��B����̓I���^�l�[�^�[�ł��B

�d��������œ_���ƌ��ς�������Ă�����Ă��邻���Ȃ̂ŊԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B

���r���g�̃I���^�l�[�^�[�ƌ��������ƂȂ̂ł����A�G���W������̎��O���͂��̂̂P�O�����x�ŏI���܂������A����������o�������ł��܂���B

���ǂ̓^�C�~���O�x���g�̃J�o�[�A�G�L�}�j�̎ՔM�A�G�A�N���̃_�N�g�A�w�b�h���C�g���̃J�o�[�Ȃǂ��O���A�ŏI�I�ɂ̓G���W���}�E���g����ӏ��O���ăG���W�����W���b�L�Ŏ����グ����Ԃł���Ǝ��o�������ł��܂����B

���āA����������������͖��Ȃ���ł����A���̂ܒ��q�ǂ������Ă��炢�������̂ł��B

2007/09/05

�~�j

�d���t�@���̃X�C�b�`�̓��[�^�[�p�l���̉��ɕt���܂����B�X�C�b�`�͂k�d�c�̃p�C���b�g�����v���t�������ł��B

�I�[�f�B�I�̕t���ւ������܂�Ă���̂ł����A�d����C���~�̔z���Ɏ��������łɃV�K�[�\�P�b�g�����t���܂����B

�����Ă�������܂��ł����A�A�N�Z���y�_���ɐ�p�̃v���[�g�����t���܂����B

�~�j�̐�p�i�ł����A���n���h���̏ꍇ�̓A�N�Z���y�_�����t���A�g���l���̐^��߂��ɂ���̂ŁA���̂܂��t����ƃA�N�Z������t�ɓ��߂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

�y�_���̍�����������Ȃ��đ��삵�₷���ʒu�ɕύX���܂����B

�Ƃ���Ŋ̐S�̓d���t�@���ł����A�����̉��V���ŃA�C�h�����O�����Ă���Ɛ����v�͐^�̐����㑤���w���܂ł�����܂����A�t�@���������쓮������Ɛ^��菭�����ň��肵�Ă���܂��B

��͂�a�ؒ��͋@�B���t�@�������ł̓I�[�o�[�q�[�g����댯������Ƃ������ł��ˁB

2007/09/04

�n�`���N

�����Y�ꂩ�������ɂ���Ă���Q�h�A�̃g���m�ł��B����̓G�A�R���̕s���ł����A�K�X�͕�[������͖��Ȃ������Ă��܂��B

�����[��v���b�V���[�X�C�b�`�Ȃǂ�_�����Ă݂܂������ُ킪�����炸�A�}�O�l�b�g�N���b�`�ɓd�������Ă݂��Ƃ���쓮���Ȃ��̂ŁA�ǂ����}�O�l�b�g�N���b�`�Ƀg���u��������l�ł��B

�Q�N�O�ɃR���v���b�T�[�����r���g�i�Ɍ������Ă���̂ł����A���̎��}�O�l�b�g�N���b�`�͍Ďg�p�ł����B

�����������镔�i�ł͂Ȃ��̂ł����A���s���������Ȃ葽���ԗ��Ȃ̂ŁA����ȏ����ɂ�ł���̂�������܂���B

�Ƃ肠�������i����������Ă��邩�ǂ�����₢���킹���Ă݂Ȃ��Ƃ����܂���B

��

2007/09/03

�j�P�P�}�[�`

�ȑO�E�`�ɂ������}�[�`�ł����A���݂͏������ꂽ�ꏊ�֕���ɏo�Ă���܂��B�Ԍ��̎����������Ƃ������Ŗ߂��ė�����ł����A�G���W���I�C���̌�����e���̓_�������Ă����܂��B

�܂��̓x���g�̓_�������Ă݂�ƁA�q�r���ꂵ�Ă��Ȃ�ɂ�ł���܂��B

�x���g���O���ăe���V���i�[���_������Ǝ�ł����x�A�����O�ɃK�^���o�Ă���܂��B

�ʏ�ł��ƃe���V���i�[�v�[���[���������鎖�ɂȂ�܂����A�j�b�T���Ԃ̏ꍇ�͔ėp�̃x�A�����O���g�p����Ă��鎖�������̂ŁA���T�C�Y�̃x�A�����O�𒍕����Ď��ւ��܂��B

�������v�[���[�����Ղ��Ă���ꍇ�͂`�r�r�x�����ƂȂ�܂����A�g���镨�͂������炭�g���Ă����܂��傤�B

2007/09/02

�~�j

�X���ɓ����Ă��璩�[�͏����������Ȃ��Ă���܂����A�����͑��ς�炸�̖ҏ��������Ă���܂��B�~�j�̏ꍇ�A���u���G���W���Ȃ��烉�W�F�[�^�[�����̃t�F���_�[���ɑ�������Ă��āA�E�H�[�^�[�|���v�v�[���[�ɑ������ꂽ�����̃t�@���ɂ���đ�������Ă��܂��B

�v����ɁA�O���������������C�͔M���G���W�����[������ʂ��Ă���t�@���ɉ����o����A���W�F�[�^�[��ʂ��ă^�C���n�E�X���ɔ�����Ƃ������ɂȂ�܂��B

�d���t�@������������Ă���܂����A�쓮����|�C���g����r�I�������x�Ȃ̂ŏa�ؒ��ȂǂɈ�U�������オ���Ă��܂��Ă��炾�ƃL�c���̂�������܂���B

�Ƃ�����ŁA�d���t�@���̃T�[���X�C�b�`�������z�����āA��������蓮�X�C�b�`�ő���ł���l�ɂ��܂��B

�������T�[���X�C�b�`�������܂��̂ŁA�蓮�ŃX�C�b�`�����Ȃ��Ă��ݒ艷�x�ɂȂ�Ύ����ō쓮���܂��B

���W�F�[�^�[�̃��A�z�[�X�ɕt���Ă���T�[���X�C�b�`����z�����O���i���ꂪ���Ȃ苷���ꏊ�ɂ���܂��j�R�[�h���Ď����Ɉ������݂܂��B

�~�j�̏ꍇ�A�G���W�����[�����玺���ɔz�����������ޏꏊ�ɂ��Y�݂܂����A�q�[�^�[�z�[�X�̘e��ʂ��Ĉ������ގ��ɐ������܂����B

�Ƃ���ŃX�C�b�`�Ƃ����n�U�[�h�X�C�b�`�̒��q�������A�n�U�[�h���쓮���Ȃ���Ԃł����B

�ȑO�ɂ������Ǐ�Ńn�U�[�h�X�C�b�`�i���Ԃ���O���Č������܂������A���̃X�C�b�`�͂悭���镔�i�炵���̂ō���͐V�i�����܂����B

�~�j�ȊO�ł����[�o�[�n�̎Ԃɂ͋��ʂ��Ďg�p�����X�C�b�`�ŁA�Â����ɔ�ׂď����p�̕����Ɋۂ݂̂���`�ɂȂ��Ă���܂��B

���āA�d���t�@���̋����쓮�X�C�b�`�͂ǂ��֕t���܂��傤���˂��`�E�E�E�B

2007/09/01

�_���}�Z���J

������͏̂��������̂r�s���ł��B�����ɂ����̂��R�łQ�V���r���Ƃ̃o�g��������Ƃ������ŁA�G���W���I�C���̌����ɗ����܂����B

�b�ɂ��ƁA�������r���Ɉ����������Ƃ̎��B

����Ⴀ�Z���J��背�r���̕����P�O�O�s���炢�y����ɂ�����͂P�V�T�O�����Ƀ{�A�A�b�v���Ă���̂ł�����d������܂���B

���ꂾ�������R�ł͂Ȃ��Ǝv���܂����A���܂Ńm�[�}���������G�A�N����ٓ����^�C�v�Ɍ������鎖�ɂȂ�܂����B

�摜�ł͕�����ɂ����ł����A�u���[�o�C�̃z�[�X�̓L���u�̉�����ʂ��ăt�����g���̃G�A�N���̗�������ڑ�����Ă���܂��B

�����Ď��t���̒i�K�Ŗ��ɂȂ����̂ł����A�ȑO���Ԃ��痬�p�����u���[�L�}�X�^�[�V�����_�[�̃p�C�v�������G�A�N���Ɋ����Ă��܂��܂��B

�@���ĉ��܂��̂��s�H�ł��̂ŁA������������ĂȂ�Ƃ�������Ȃ��l�ɂ��܂����B

�G���W������]�����֗h��镪�ɂ͖�肠��܂��A�㉺�����փo�E���h�����ꍇ�ɂ̓M���M����������܂���B

��������ɓ��������`�Ղ�����A�܂�����l���܂��傤�B

2007/08/30

�~�j

���n���h���̃~�j�ł��B�G���W���I�C���̌����ƁA���łɃV�t�g���b�h�̃I�C���V�[������������\��œ��ɂ��܂����B

���łɊe���̓_���Ɖ��_���̍�Ƃ�\�肵�Ă���܂��B

���̉Ă̖ҏ��ŏa�ؒ��ɃI�[�o�[�q�[�g���݂ɂȂ����Ƃ������Ő�����̓_�������Ă���܂����A���X���o�����͋C�ł���܂��E�E�E�B

��

2007/08/29

�_�X�g�u�[�c

���X�g�A���Z���J�k�a�̃X�e�A�����O�܂��̃{�[���W���C���g�̃u�[�c���������鎖�ɂȂ�܂����B���x���Љ�Ă���܂����A�������i�Ƃ��Ă̓u�[�c�݂̂̋������ݒ肳��Ă���܂���B

�������W���C���g�ɃK�^�������ꍇ�͂`�r�r�x��������̂͂��������Ȃ��̂ŁA�ėp�̃u�[�c���g�p���čĐ����鎖�ɂ��܂��B

�s�b�g�}���A�[���ƃA�C�h���[�A�[���̃u�[�c�͎莝���̕��Ō`����Ȃ������̂Ő��@�𑪂��Ď�z���鎖�ɂ��܂��B

2007/08/28

�_���}�Z���J

���X�g�A�x�[�X�ł͂Ȃ��āA���i��肷�邽�߂Ɉ����グ�ė����ԗ��ł��B

���ɒ��̃_���}�Z���J�ɃG�A�R��������\��Ȃ̂ł����A���̎ԗ��̕��i���g�p���鎖�ɂȂ��Ă����l�ł��B

�����ȂƂ���A���̂܂g����Ƃ͎v���Ȃ��R���f�B�V�����ł����A�Ƃɂ����`�����ł����u��t���Ă��������Ƃ����˗��ł��B

�����̒u���ꂪ�Еt����������グ�Ă���\��ł������S���\�肪�����Ȃ��ׁA���i�̎��O����Ƃ��O���˗����鎖�ɂ��܂����B

�����͂��������͎̂Ԍ��Ȃǂł��������b�ɂȂ��Ă��郂�[�^�[�G�C�h�T�J�^����ł��B

�}�Șb�ł������A�s���ɂ�葊�k���������Ɉ�������ƂƂȂ�܂����B

�Ƃ�����Ŏԗ��̓L�[�������n���h�����b�N���|�����Ă��܂��������ł������A�Ȃ�Ƃ��ύڎԂɖ������ςݍ���Ŏ����A��܂����B

2007/08/27

�|���V�F

�ԍ������ƃA���C�����g�����̈˗��ł��B�O��Ƃ��g�[�V�����o�[�̒����Ŏԍ��̒������\�ɂȂ��Ă���܂��B

�t�����g�̎ԍ��ł����A�����̉摜�́���̕����̃A�W���X�^�[���Ē������܂��B

��{�I�ɂ͍��E�����p�x�����Ē������܂����A�ŏI�I�Ɍ�ւ��t���[�ɂ�����Ԃō��E�̎ԍ����v�����A���E�������Ă����܂��B

���A���̓g�[�V�����o�[�X�v�����O�̃X�v���C���������ւ��đ�̂̎ԍ������߂���ɉE�̉摜�̃v���[�g�����Ŕ��������܂��B

��������t�����g�̏ꍇ�Ɠ��l�Ƀt�����g�����t���[�ɂ��Ă����č��E�������܂��B

�O��̃g�[�����킹��Ɠ����ɃZ�b�g�o�b�N�i�O��̎Ԏ��̈ʒu�W�j���m�F���܂��B

���A�̃g�[�͂��Ȃ�d�v�ȃ|�C���g�ł����A�g�[������ƃz�C�[���x�[�X��Z�b�g�o�b�N�������Ă��܂��̂ŁA�S�̓I�Ƀo�����X�̎���ʒu��I��ł����܂��B

2007/08/26

�`�v�a��

���̉摜�ł����E�E�E�Ȃ�ƂȂ��G�ɂȂ����̂ŎB���Ă݂܂����B�܂���Ԏ�O�̂`�v�P�P�͍ŏI�^�̌���ԁu�X�[�p�[�G�f�B�V�����v�ł��B

����A�o��ŃI���^�l�[�^�[�̃g���u�������������Ƃ������ŁA�}築��R���̎R�z�����ԓ��A���˂o�`�܂ň������ɍs���Ă��܂����B

���̑O�̔����`�v�͈ȑO���炸���`���ƃE�`�ɂ���ɎԂƂ������p�[�c����̌^���ɂ����Ă������^�̂m�`�Ԃł��B

���̑O�ɂ���K�����^�͎̂��̈��ԁA�����������̂m�`�ŃO���[�h�́u�f�v�A�T�C�h�X�e�b�v���Z���^�[�R���\�[�����t���ĂȂ��A�芪���E�C���h�[�̃X�p���^���Ȏd�l�ł��B

���܂��ɃW���J�[�i�d�l�̂T���t���N���X�~�b�V��������������Ă��āA�T���M�A���m�[�}���̂R���Ɠ������炢�̃M�A��ł��̂ō������H�͋��ł��B

���łɃG�A�R�������Ă��Ă���̂ł����A�������Ȃ����璼�������Ǝv���Ă܂��E�E�E�B

�����Ă�����O�̐Ԃ��̂̓N���b�`�}�X�^�[�V�����_�[�̃g���u���œ��ɂ��Ă���r�^�b�Ԃł��B

�������炪�{��ł����A�N���b�`�����X��Ȃ��Ȃ�Ƃ����Ǐ�ł��B

�����O�Ƀ����[�Y�V�����_�[�͂`�r�r�x�ŐV�i�Ɍ������Ă��܂��̂ŁA����̓}�X�^�[�V�����_�[�̃g���u���Ɨ\�z����܂��B

���O�̌��ł̓_���p�[�\���ɂȂ��Ă���N���r�X�i�y�_���Ƃ̘A�������ɕt���Ă��鍕������̕��j�ɂ��w�^��������ꂽ�̂Ō������鎖�ɂ��܂��B

�����Ă��̃N���r�X�Ƃ������i�͒P�̂ŋ�������Ă���܂����A���������̋��z�ł��B�������}�X�^�[�V�����_�[�`�r�r�x�ɂ͂��̃N���r�X���t���Ă���A�ʏ�̃}�X�^�[�`�r�r�x�Ƒ傫���ς��Ȃ����z�ł��B

�Ƃ�����ŁA���킸�N���b�`�}�X�^�[�V�����_�[�`�r�r�x�ŐV�i�Ɍ������鎖�Ɍ��肵�܂����B

�t�����g�G���W���̎ԗ��ɔ�ׂ܂��ƃX�y�[�X�I�Ɍ�����Ƃ͊y�`���ł����G�A������Ƃ͎��Ԏ��܂��B

�y�_���̈ʒu�ƃ��b�h�̒��������č�Ƃ͊����ł��B

�������Ǐ�͉��P���Ă���܂��B

2007/08/25

�z�C�[���L���b�v

�}�c�_�j�R�U�O�i�ʏ̃P�T�u���[�H�j�̃z�C�[���Ƀz�C�[���L���b�v��t�������Ƃ̎��ŁA�z�C�[���P�̂ŗa�����Ă���܂����B�L���b�v������ɂ͛Ƃ܂荞�݂̒܂̗l�ȕ����K�v�ł��B

�Y�ނقǂ̎��ł��Ȃ��̂ł����A�ǂ��A�C�f�A���Ȃ��Ȃ�������ł��܂���ł����B

�����āE�E�E���̉摜�͂`�d�W�U�̃A�N�X���V���t�g�̃x�A�����O�ł��B

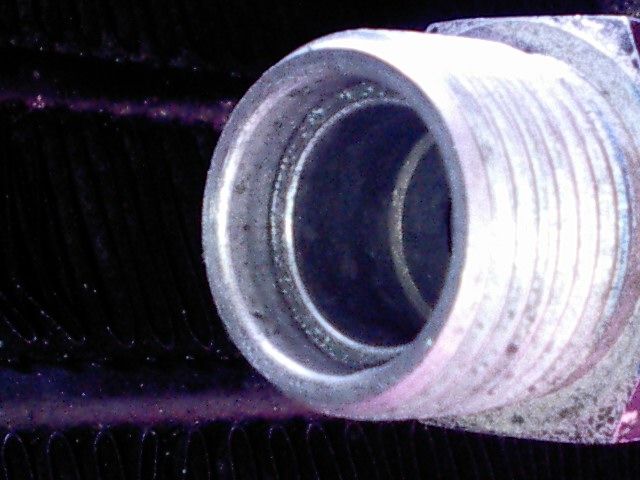

�ɂ݂������������̂ŁA�O�����ɒ��̃{�[�����o���o���ɂȂ��ďo�Ă��܂����B

�傫���I�ɂ��傤�Ǘǂ������Ȃ̂ł�����g�����ɂ��܂��傤�B

�R�_�t���ł��ƃz�C�[���i�b�g�Ƃ̊Ԋu�������Ȃ̂łT�_�t���ɂ��܂��B

�����Ĉʒu���߂ł����A�W�O�����Ƃ����̂͑傰���ł����A���x�I�ɂ́}�P�������x�ŗǂ��Ǝv���܂��̂ŁA�����͖ڕ��ʂɂ��ꔭ���߂ŗn�ڂ��Ă��܂��܂��傤�B

�Ƃ�����ŁE�E�E���ʂ͂��Ȃ��肭�����܂����B

2007/08/24

�A�N�X���V���t�g�̃x�A�����O

�`�d�W�U�̃A�N�X���V���t�g�̃x�A�����O�����ւ���Ƃł��B����������i�P�i�Ŏ������܂ꂽ���ł��B

���̎�̃��W�b�g�A�N�X���̂e�q�Ԃ̒��ł����A���f�B�X�N�u���[�L�̎ԗ��̓x�A�����O���_�u���ɂȂ��Ă��Ċ�䂻���ɂȂ��Ă��܂��B

���̍�Ƃ͓x�X�Љ�Ă���܂����A�Â��x�A�����O���O�����̓x�A�����O���������Ă��郊�e�[�i�[�͔j�ĊO���Ȃ��Ƃ����܂���B

��������ۂ͏����g�߂Ă����ۂ悭�v���X�ň������܂��B

���Ȃ݂ɂ��̃V���t�g�͐���Љ���n�ڃ��b�N�̃f�t�Ɠ����ԗ��ɑ�������镨�ł��B

2007/08/23

�Z���J�k�a

����̃Z���J�k�a�Q�O�O�O�f�s�ł����A���̓��j���Ƀc�[�����O�֍s���\��Ȃ̂ŃG���W���I�C���̌��������܂����B����I�[�o�[�z�[�������t�����g�̃L�����p�[�̓S�[���h�ɓh������đ�������Ă���܂��B

���j�����҂��������ł��ˁB

2007/08/21

�L�����p�[���n�u�@�I�[�o�[�z�[��

�܂��͍��̉摜����E�E�E�Z���J�k�a�Q�O�O�O�f�s�̃t�����g�L�����p�[�ł��B

���ɏd�v�Ȃ̂̓V�[���̓���a�̕����ł����A�a�̒��̃T�r�𗎂Ƃ��ɂ̓T���h�u���X�g���L���ł��B

�_�X�g�u�[�c������a���������T�r�𗎂Ƃ��A�g�ݕt�����ɂ̓V���R���O���X��h�肱��ł����܂��B

�����ĉE�̉摜�A�㑤�̓�͓������Z���J�k�a�̃n�u�ł��B

�����̓�͕��i�P�̂ŗa�����Ă���`�d�W�U�̃n�u�ł��B

�ǂ�������O�x�A�����O�A�V�[���A�O���X�L���b�v�̕i�Ԃ������ł��B

�O���猩��ƃn�u�̉��s�����Ⴄ�l�Ɍ����܂����A�u���[�L���[�^�[�̌��݂̈Ⴂ�ɂ�郍�[�^�[���t���ʂ̈Ⴂ�ŁA�n�u�ʂ̈ʒu�͓����݂����ł��B

2007/08/18

�Ԍ�

�Ԍ��̈˗��ŗa�������j�o�U�P�X�^�[���b�g�ł��B���ɒ��x�̗ǂ��ԑ̂œ��O���Ƃ��ɏ�ł����A�����Ǝ������K�v���L�肻���ł��B

�E�̉摜�͓����j�^���ڂ̉䂪�Ƃ̃f���{�[�C�ł����A��������������Ԍ��̏����ł��B

�\����A��J���~��ƃ{���l�b�g�̌��Ԃ���G���W�����[���ɐ����Z�����₷���A���ꂪ�G�A�N���̃t�^�̒��������ɗ��܂��Ă��܂��܂��B

���R�T�r���������Ă���܂����̂ŁA���̋@��ɃT�r�𗎂Ƃ����Ƃ����猊���J���Ă��܂��܂����E�E�E�B

�Ƃ�����ŁA�����ǂ��ł�����ƃI�V�����ɓh�����Ă݂܂����B

�O�ׂ̈Ɋm�F�����Ƃ���A�V�i���i�͋������I�����Ă���Ƃ̎��ł��B

�����V�N���炢�܂ł���ԗ��Ȃ̂ɂЂǂ��d�ł��ł���ˁE�E�E�B

2007/08/17

�L�����p�[�̃I�[�o�[�z�[��

������͂q�`�Q�T�Z���J�Q�O�O�O�f�s�̃t�����g�L�����p�[�ł��B���N���O�ɃI�[�o�[�z�[�����ꂽ�Ƃ̎��ł����A�����͂��������K�тĂ���܂��B

�s�X�g�������Ă݂܂������A���H���������Ďg�p�s�Ɣ��f���A�V�i�Ɍ������܂����B

�E�̉摜�̓u���[�_�[�v���O�ł��B

�g�p�ł��Ȃ��͂Ȃ��ł����A��[�̑��ʂɊJ����ꂽ�����ׂ�Ă��܂��̂ŁA����ł���Ȃ�ւ��Ă����������ł��ˁB

2007/08/16

�n�`���N

�������s���e���V�������O���ď����̃e���V�������b�h�������܂����B�Ƃ͂����A���͍ɂŗL�����s�d�V�P����O�����e���V�������b�h�ł����A�`�d�W�U�̕��ƑS���̓��ꕔ�i�ł��B

�\�ʂ̃T�r�𗎂Ƃ��ēh�����Ă����܂��B

�u�b�V���̓m�[�}���ł͂Ȃ��ăE���^���u�b�V���̗Ǖi�����Ă����܂����B

�����ĊO���Ă����u���[�L�L�����p�[�ƃL�����p�[�u���P�b�g���A�Ƃ��������X�g�A���Ă����܂����B

���Ƀ��A�̃L�����p�[�͕��G�ȃp�[�L���O�u���[�L�̋@�\���g�ݍ��܂�Ă���̂Ŋ��S�������Đ������Ă���܂��B

�N���������炵�������̓s�X�g�������̃V�[���ƃu�[�c�������������čς܂����鎖������l�ł����A�Q�O�N���o���܂��ƃp�[�L���O�̕������Œ����鎖������܂��̂ŗv���ӂł��B

�ȑO�ɂ��Љ�Ă���܂����A�V�[���L�b�g�Ɋ܂܂�Ȃ��X�v�����O��u���[�_�[�v���O���������Ă���܂��B

�s�X�g����X���C�h�s�������Ȃ�ɂ�ł���܂������A�\�Z�̓s���Œ��Â̗Ǖi�������Ă���܂��B

2007/08/14

�n�`���N

���o���������̃n�`���N�ł��B�N���b�`�̃}�X�^�[�V�����_�[�ƃ����[�Y�V�����_�[��V�����܂��B

��̃t���[�h�R�ꂪ����A�C���i�[�L�b�g�����ł����v�Ȗ�ł����}�X�^�[���͐V���ɋ�������镨�͍ގ���`�ύX����Ă��āA���Ԃł́u��i�v�ƌĂ�Ă��܂��B

�����͂Ƃ������A���̔N���ɂȂ��Ă���Ɠ���ł��邤���Ɍ������Ă������������S�Ƃ������ł��ˁB

�����č~��Ă���~�b�V�����̃I�C���V�[�����������Ă����܂��B

�����̉摜�̓A�E�g�v�b�g���̃V�[�������������Ƃ���ł����A�C���v�b�g�i�����h���j���̃V�[�����������Ă���܂��B

�����ĉE�̉摜�ł����E�E�E

�v���y���V���t�g�̃Z���^�[�W���C���g�x�A�����O�̎��t�������A�܂�̓{�f�B�[���̃l�W���i���Ă��܂��ăg���N���|�����Ȃ���Ԃł����̂Ńw���T�[�g���g�p���ďC�����Ă����܂����B

���قǏd�ʂ̊|���镔���ł͂���܂��A����ȏ����O�ꂽ�肷��Α�ςȎS���ɂȂ鎖���\�z����܂��B

���ɂT���M�A�ő��s���Ă��鎞�A�v���y���V���t�g�̓G���W���̉�]��葬������Ă����ł�����˂��`�B

2007/08/13

�I�C���L���b�`�^���N

���Ԃ͂��~�x�ݒ��ł����A�ϑ��I�ɂ��x�݂����������Ă�����̖̂{���͉c�Ƃ��Ă���܂��B�����ďЉ��̂͂s�d�Q�V���r���ɃI�C���L���b�`�^���N�����t����˗��ł��B

�L���b�`�^���N�͎s�̂̔ėp�i�ŁA���t���Ɋւ��Ă͉���������͂���܂���B

�������A���t���ꏊ��z�[�X�̎��̓Z���X������镔���ł�����܂��B

�t�����Ă���p����̓��a���ׂ��̂��C�ɂȂ�܂����A�Ƃ肠�������̂܂g�p���Ă����܂��傤�B

�����ă^���N����̏o���ł����A��C�J�������ɃG�A�N���ɖ߂��Ƃ�������]�ł��B

�u���[�o�C�K�X�̒��ɂ͊��ɗǂ��Ȃ����R�ăK�X�Ȃǂ��܂܂��̂ŁA�G�A�N���ɖ߂��čŔR�Ă�����Ƃ����̂��ړI�̈�Ȗ�ł����A�G���W���u���[�L���|�����Ă����Ԃł̓G���W�������������ɂȂ�A�t�ɂ�������G�A�[���z�����݂܂��B

��C�J�����Ă���ƃz�R���Ȃǂ��z�����ގ��ɂȂ�̂ŁA�G���W���I�C���̉���₷���Ȃ�܂��B

����Ȃ���ȂŁA�b��I�ł͂Ȃ��O��̃L���u�ɐU�蕪���Ĕz�ǂ��Ă����܂����B

���ۂɂ͂��̃X�|���W�̃G�A�N���͂��������z�R�����z���Ă��ł����ǂˁE�E�E�B

2007/08/10

�f�t���b�N

�f�t�iDefferential�j�Ƃ͎ԗ������鎞�ɋN���鍶�E�̋쓮�ւ̉�]�����z�����鑕�u�ł��B���ł́u�f�t�����Ƃ�H�v�Ƃ��������������܂����A����͊Ԉ�����\���ł��B

���Z�ԗ��₻��ɏ����鑖������߂�ԗ��ɑ��������k�r�c�iLimited Slip Defferential�j�Ƃ����̂́A���̃f�t�i�������u�j�̍����𐧌����鑕�u�Ƃ������ɂȂ�܂��B

�ڂ����m�肽�����́u�k�r�c�Ƃ́v�Ȃǂƌ������|���Ē�����Ηǂ����Ǝv���܂��B�i�������ƍ������Ȃ��l�ɂ��肢���܂��E�E�E�j

���āE�E�E�����Ȃk�r�c�����Ă��A���̍\��������n�߂܂ł̃^�C�����O����������A���E����ƃX���b�v�����肵�܂��B

���n�[�h�Ȏg�p�����邽�߂ɂ̓v���[�g�ɃV�������ăC�j�V�����g���N���A�b�v������A���ɂ͊��S�Ƀ��b�N��ԂɂȂ����������|���܂��B

���S�Ƀ��b�N�����Ďg�p����Ȃ獂���Ȃk�r�c������Ӗ��͖����A������u�f�t���b�N�v�ŗǂ����ɂȂ�܂��B

���Ȃ݂ɂ����䂤���i�������Ă���݂����ł����A����͏����̃f�t��n�ڂ��ă��b�N����̂Ȃ���̕��@�ł���Ă݂܂��B

���b�N����f�t�͂`�d�W�U�̕��ł����A���ݓ��ɒ��̎ԗ��̕��ł͂Ȃ��ĒP�i�Ŏ������܂ꂽ���ł��B

�n�ڂ���̂̓f�t���̃s�j�I���M�A�ƃT�C�h�M�A�ł��B

�L�����A�`�r�r�x�őg�܂ꂽ��Ԃł��n�ڂ͉\�ł����A��Ɛ��Ɨn�ڌ�̐��̎����l�����ă����O�M�A�Ȃǂ��O���f�t�P�̂ō�Ƃ��܂��B

���̌�̑g�ݕt���͂k�r�c��g�ݍ��ގ��Ɠ����Ńo�b�N���b�V�������A�M�A�̓�����ʂ��`�F�b�N���Ċ����ł��B

�f�t���b�N�̃����b�g�ƃf�����b�g�ł����A�S���̒�����Ԃł��̂ŁA�������X���b�v�͖����Ȃ�܂��B

�A�N�Z������Ƀ_�C���N�g�Ȕ����������锽�ʁA�ʏ�̑��s�ł̓^�C�����W���_�[���N�����ĕs���ȓ��������܂��B

�k�r�c�̏ꍇ�͌����������Ă���ƃI�[�o�[�z�[���̕K�v������܂����A�f�t���b�N�̏ꍇ�͕ω��͖����ł��B

�������k�r�c�̏ꍇ�͍����Ȃk�r�c�p�I�C���̎g�p���K�v�ł����A�f�t���b�N�̏ꍇ�͒ʏ�̃n�C�|�C�h�M�A�I�C���łn�j�ł��B

�Ƃ�����ŁA����́u�ǂ��q�̓}�l�����Ȃ��ʼn������v�I�ȍ�Ƃ̏Љ�ł����B

2007/08/09

��Ɓ@���낢��

�܂����̉摜����E�E�E�_���}�Z���J�ɗ��p����`�d�W�T�p�̃u���[�L�̃u�[�X�^�[�ł��B

�h���̒ɂ݂�\�ʂ̕��H���������̂Ŏ���ꂵ�ēh�����Ă����܂����B

�����̉摜�̓��X�g�A���̃Z���J�k�a�Ɏg���t�����g�T�X�y���V�����̃X�v�����O�ł��B

��̎ԍ��_�E�������邽�߂ɂQ/�R���J�b�g���āA�J�b�g�����Ղ̓V�[�g�ւ̎��܂��ǂ�����ׂɌ��̌`��ɉ��H���Ă����܂��B

���Ȃ݂ɉ��H��̎��R���̓Z�b�g��ԂŗV�Ȃ��M���M���ɂ��Ă���܂��B

�Ō�ɉE�̉摜�̓N���b�`�����̂��߂ɍ~�낳�ꂽ�`�d�W�U�̃g�����X�~�b�V�����ł��B

�I�C���̟��݂Ȃǂ�����A����Ȃ�ɉ���Ă����̂ŊO���̐������Ă����܂��B

���Ȃ�d�������܂��Ă��Ă���܂��̂ŁA�������s���Đ���̍�Ƃ����Ă���܂����A�Ȃ�Ƃ��Еt���Ă��������Ǝv���܂��B

2007/08/08

�r�R�O

�Ԍ����Ă��܂����B�Ԍ��ɂ��Ă͂������[�^�[�G�C�h�T�J�^�̎�c���ɔC���Ă���܂����A����͂����P����łɎԌ�����ԗ����������̂œ��s���܂����B

�\�z�͂��Ă���܂������K�X�����Ȃ��Ȃ��ʂ炸�A������������Ȃ���Č����J��Ԃ��Ă���ƍ��i���܂����B

�Ԍ���ł̊ȈՓI�Ȓ������s�Ȃ������߁A�K���[�W�A���Ă���o�����X���܂߂ăL���u�̍Ē��������Ă����܂��B

���̎ԗ��ɂ̓E�F�[�o�[����������Ă���̂ŁA�悭����\���b�N�X������ł����������V�r�A�ȗl�ł��B

�Ƃ�����ō���̍�Ƃ͏I�����A��������҂����ƂȂ�܂����B

2007/08/07

�r�R�O

�Ԍ��̂��߂ɗa�����Ă����r�R�O�t�F�A���f�B�[�y�ł����A�C�ɂȂ镔���̓_�������Ă���܂��B���̉摜�̓h���C�u�V���t�g�̃W���C���g�����ł����A�O���X�j�b�v�����j�����Ă����̂Ō������Ă����܂��B

���̑��j�b�v�����t���Ă��镔���ɃO���X�A�b�v�����Ă����܂����B

�ߔN�̎Ԃł͂��̃O���X�j�b�v�������|���Ȃ��Ȃ�܂����B

�j�b�v�����t���Ă��邩�琅���i�����Ղ��Ƃ�������A�W���C���g�̃V�[�����̂�ϋv���̌���ŃO���X�A�b�v�̕K�v���������Ȃ����Ƃ�������������܂��B

�ǂ���ɂ��Ă��Ԃ̑Ή��N�������������P�O�N���x�Ƃ����F���̂��Ƃōl����ꂽ�ӌ����Ǝv���܂��̂ŁA�R�O�N�����ԗ��ɂ͓��Ă͂܂�Ȃ��Ǝv���܂��B

����ȊO�ł́A�t���A�[�����̕����傫�ȉ��݂��C�ɂȂ�܂��B

�����ĉE�̉摜�ł����A�^�C���n�E�X������m�F�ł���e���V�������b�h�̎��t�������ł��B

�摜�ł͕�����ɂ����ł����A���Ȃ蕅�H���i��ł��āA�\�ʂ̕������y���˂��������Ń{�����Ǝ�ꂻ���ȏꏊ������܂��B

���������Ē����������ł��ˁB

2007/08/06

�n�`���N

���������ɂ��Ă���`�d�W�U���r���ł��B�˗����ꂽ��Ƃ͂܂��N���b�`�̌����A���̑��s��ꏊ�̓_���ł��B

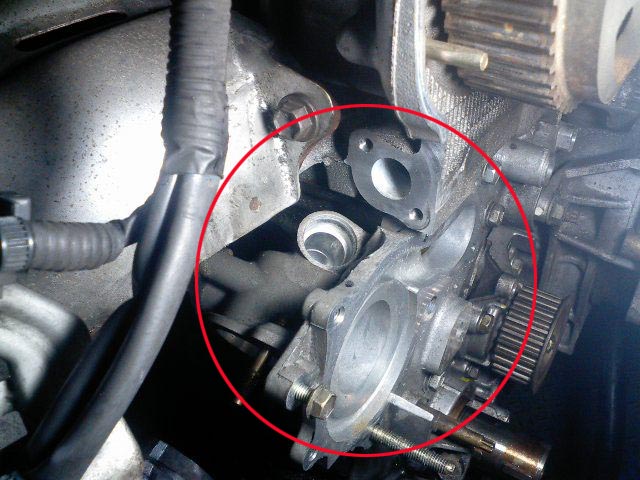

�~�b�V�������~�낵�ē_�����܂��ƃG���W���̌���A�N�����N�V���t�g�̃��A�V�[������I�C�����R�ꂽ�`�Ղ�����̂ŁA�V�[���̌��������鎖�ɂ��܂��B

�����̓I�C���V�[���̃��e�[�i�[�i�G���W���̃��A�J�o�[�j����r�I�O���Ղ��̂ŁA���e�[�i�[���O���ăI�C���V�[�����������܂��B

���̏�Ԃł��ƃN�����N�V���t�g�̕\�ʁi�V�[���̓�����ʁj�Ƀy�[�p�[�ĂďC�����鎖���\�ł��B

�������A���e�[�i�[�̃K�X�P�b�g����������K�v������A�Â��K�X�P�b�g�����������Ƃ���Ԏ�Ԃ��|����܂��B

�����Ă���ȊO�ɋC�ɂȂ��������ł����A�t�����g�̃e���V�������b�h���s���{�[�����̎ЊO�i�Ɍ�������Ă��āA���̎��t�������̃{���g���i�b�g�����炩�Ɋɂ�ł���܂����B

�s���̌����������ɍ����Ă��Ȃ����������Ă��܂��B

���i���̂̍\���͂܂��܂��̑���ł����A���t���ɖ�肪�������l�ł��ˁB

�����Ă�����A�t�@�C�i���M�A�̃o�b�N���b�V�����傫���Ƃ������A�s�j�I�����̃V���t�g���X���X�g�����i�ԗ��̑O������j�Ɋɂ�ŃK�^���o�Ă��܂��B

�R���p�j�I���t�����W�̃i�b�g���������߂��ꂽ�`�Ղ�����܂����A����������������Ƃ͌����܂���B

����ȊO�ɂ������Ɩ��̑������Ȏԗ��ł��ˁE�E�E�B

2007/08/05

�����I�t�}�t���[

���i�����Ă���Ԏ�Ƃ͌n�����Ⴂ������̂ŎԎ�͏Љ�܂��A�m�荇���̋Ǝ҂���˗����ꂽ�}�t���[�̐���ł��B�������܂ꂽ�A���~�̃T�C�����T�[���̓r�b�O�X�N�[�^�[�p�̕��炵���ł��B

���t���̃X�e�[�͂�����̂܂܍�������Ȃ��A���������������ɏꏊ�����߂ėn�ڂ������܂��B

�����Ŏ����ł͂���܂����A�ȑO�g���Ă������Â��s�h�f�n�ڋ@�����Ă��܂��܂��āA�C������ɂ����i�������Ƃ̎��������̂ŐV�����i�Ƃ����Ă����Âł����E�E�E�j�n�ڋ@�ɔ����ւ��܂����B

��͂肱�������@�B�͐V�����قǐi�����Ă��镨�ł��āA�d�オ����ȑO�̕����ǂ��Ȃ��Ă���l�ȋC�����܂��B

�Ƃ���ʼn摜�����Ă��C�t�����Ǝv���܂����A���삵���̂͂�����T�C�h�}�t���[�A�ʏ́u���`���v�ƌ������ǂ����͒m��܂��A�v����Ƀ{�f�B�̃T�C�h�X�e�b�v�����ɃT�C�����T�[�����t���܂��B

�����ăt�����g�p�C�v�Ƃ̐ڍ����ł����A���̂܂ܒ��t�����Ă��܂��ƃG���W���̐U����z�����镔��������܂���̂ŁA�z���_�ԂȂǂɂ悭�g���Ă���X�v�����O���g�����p�������Đڑ����܂����B

�܂��Ƃ肠�����I�[�i�[�̊�]�ʂ�Ɏd�オ�����Ǝv���܂���E�E�E�B

2007/08/02

�h���V���u�[�c

�����l�ȏC���͑������̂łł��B������̓{���{�̃X�e�[�V�������S���ł����A�A���Ԃ̏ꍇ�͈����ȃ��r���g�i�������Ǝ҂������̂ŏC�����鎖�ɂȂ�܂��B

�K���W���C���g����̈ى��͏o�Ă��Ȃ��̂Ŕj�ꂽ�A�E�^�[���̃u�[�c�݂̂��������鎖�ɂ��܂��B

�˗��҂���̘b�ł͏����i�͓��O�Z�b�g�ł�����������Ă��Ȃ��A�����������قǍ����������ł��B

����͍ŋߗ��s��H�̃t���[�T�C�Y�̃u�[�c�őΉ����Ă݂܂����B

�h���V���̃C���i�[�����O�������Ȃ��A�A�E�^�[�W���C���g�����鎖���Ȃ��i�n�u����͊O���܂��j�A�O�����瑕�����鎖���ł��镨�ł��B

�ꎞ�����s�����ڍ��^�C�v�̕��͑ϋv���ɖ�肪����܂����A���̃^�C�v�͍��킹�ڂ͂���܂���̂ň��S�ł��B

��������ƓI�ɂ͂�͂�W���C���g�̓������Y��ɐ�Ă���V�����O���X�����܂��B

�ԗ��ɕt�����܂܂̍�ƂɂȂ�܂��̂ŁA���̐��̍�Ƃ��������ςȂ�ł���ˁE�E�E�B

2007/08/01

�h�i�h�i

�Ɏԗ��̃V���o�[�̃~�j���������Ă����܂����B�ɂ����ăR�c�R�c�Ǝd�グ�Ă����̂ł����A���������ĂƂ���~�j������ɔ����Ă����������ɂȂ�܂����B

�t�����g�܂�肪�}�[�N�T���ɂȂ��Ă���ȂP�R�O�O�̃L���u�d�l�ł��B

���[�X�d�l�ɕύX���̂P�O�O�O�̃~�j����O�������U�[���̃V�[�g��A���~�r���b�g�d�グ�̃h�A�n���h����E�C���h�[���M�����[�^�[�n���h���Ȃǂ��ڐA���Ă���A�������Ȏd�オ��ɂȂ��Ă��܂��B

�L�����A�J�[�̈�ԍ����ꏊ�Ƀ|�c���ƍڂ����A�Ȃ��s�������ȕ\��ɂ������܂��ˁE�E�E�B

�b�͕ς���āE�E�E�h���C�u�V���t�g�̃u�[�c���j�ꂽ�ԗ��̏C���ł��B

���Ɉى����o�Ă���Ƃ̎��ł��̂Ń��r���g�i�ւ`�r�r�x�������鎖�ɂȂ�܂����B

���ł��`�r�r�x��������u�`�F���W�j�A�v�ɂ͂Ȃ肽���Ȃ��̂ł����A���̃h���V���Ɋւ��Ă͈����ł������ۏؕt���̃��r���g�i������̂ŁA�ى����o�Ă���ꍇ�͌���������������ł��B

�����ڂ��V�i�̗l�Ȏd�オ��ł��B

���u���P�b�g�^�C�v�̃X�g���b�g�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���A�A�[���̃{�[���W���C���g�����O���ăh���V�����܂��B

�_���p�[�������O���Ă������̂ł����A��������ƃA���C�����g�̒������K�v�ɂȂ�̂ʼn����ŊO���܂��B

�����ŐV���Ȗ�肪���o�ł��B

���A�A�[���̃{�[���W���C���g�u�[�c���j��Ē��̃O���X���y�̗l�ɂȂ��Ă���܂����B

�K���K�^�͂���܂���̂ŃO���X�����ւ��ĐV�i�Ɍ������܂����B

���Ȃ݂ɗ�ɂ���Ă����̃u�[�c�͒P�̂ŋ�������Ă��炸�A���ʂɂ����ƃ��A�A�[���`�r�r�x�ł̌����ɂȂ�܂��B

������͂������ɍ����ȕ��i�ɂȂ�܂��̂ŁA�ėp�u�[�c�̒�����K������T�C�Y��I�����Č������܂����B

2007/07/31

�t�]�C���}�j�H

��ʓI�Ɂu�t�]�C���}�j�v�ƌĂ�Ă���p�[�c������܂��B�`�d�X�Q�������̗p����Ă���l�b�g�P�S�O�n�͂̃G���W�����`�d�W�U���̂e�q�ԁi�c�u���j�ɓ��ڂ���ׂɂ̓C���}�j�i�T�[�W�^���N�j�̉��H���K�v�ɂȂ�܂��B

�e�q�p�̃C���}�j�����̂܂ܑ�������ƁA�|�[�g�̒i�t���ǂ��납�S���O�ǂ����͂ݏo���Ă��܂����炢�Ƀ|�[�g�̑傫�����ύX����Ă���̂ł��B

����ȗ��R�ł`�d�X�Q����p�C���}�j�̃X���b�g�����t���������ǂ��A���Α��i�e�q�ԂőO���ɂȂ镔���j�����H���Ă`�d�W�U�p�̃X���b�g��������������ʓI�Ɂu�t�]�C���}�j�v�ƌĂ�Ă���܂��B

�����������̕��͊���̖��_��������܂g�p����Ă���̂������ŁA�Ȃ�Ƃ����R�ȏ�Ԃō��Ȃ����Ƃ������ł��ă`�[���^�b�N���ō���Ă������i������܂����B

�ǂ����ĉߋ��`���ƌ����܂��ƁA�ŋߍ���Ă��Ȃ���������ł��E�E�E�B

���܂��ܒm�荇���̃V���b�v����˗�������Ăѐ��삷�鎖�ɂȂ�܂������A���ԓI�ɗ]�T�����������̂őq�ɂɖ����Ă��������̍�i�ɑ�����Ďg���Ă����������ɂ��܂����B

�܂���ʓI�ȁu�t�]�C���}�j�v�Ɖ����Ⴄ�̂��ƌ����܂��ƁA�X���b�g���o���u�̎��t�������������H����̂ł͂Ȃ��ăT�[�W�^���N�S�̂��`�d�W�U�p�̕����g�p���A�`�d�X�Q����p�̃|�[�g�����Ə㉺�Ńj�R�C�`����i�D�ō��̂����Ă���܂��B

�������ڍ������ŕs���R�Ȓi�t���Ȃǂ��o���Ȃ��ʒu��I��Őؒf���A�����̃o���i�V�i�������Ɏc���Ă��镨�j�Ȃǂ��d�グ����ŗn�ڂ��܂��B

���̕��@�ł̃����b�g�ł����A�u���[�o�C�K�X�̒ʘH�������i�Ɠ����Ɋm�ۂł���Ƃ���������ł��B

�P���ɃX���b�g���o���u���ڐ݂��邾���ł��ƃu���[�o�C�̒ʘH�͌���Ɍ����Ă��čǂ���Ă��܂����ɂȂ�܂��B

����Ƌz�C���Z���T�[�̎��t�������X�Q����̃T�[�W�^���N�ɂ͗L��܂���̂ʼn��H���Ď��t����K�v������܂����A�T�[�W�^���N���W�U�p�Ȃ玩�R�Ȏ��t�����ł��܂��B

���l�ɃA�N�Z�����C���[�̌Œ蕔�Ȃǂ����R�Ȏ��ɂȂ�܂��B

�O���Łu�����̍�i�v�Ə����܂������A������̖��_�̓T�[�W�^���N���x����X�e�[�̎��t�����̈ʒu�ł��B

�e�e�p�̃C���}�j�ł̓X���b�g�������������㕔�i�~�b�V�������j�ɂ��̃X�e�[���t���Ă��܂��B

�����փX�e�[�����t���悤�Ƃ���Ƃe�q�̏ꍇ�̓G���W���u���b�N�ƃ~�b�V�������q���ł���X�e�t�i�[�Ɏז�����Ă��܂��܂��B

�����̍�i�ł̓C���}�j���ŃX�e�t�i�[�̌��ݕ����X�y�[�T�[�ŕ������A�u���b�N���̓X�e�t�i�[�̏�ɋ����߂��ăX�e�[�����Ă��܂����B

���������̕��@�ł��ƃX���b�g���o���u���t���Ă���d�������x���鎖���ł��Ȃ����߂ɃX�e�[�̃{���g���܂�Ă��܂�����A���������������ԗ��ł̓C���}�j�̃|�[�g����������Ă��܂��g���u��������܂����B

��ʓI�ɂ��u�t�]�C���}�j�͊���Ղ��v�Ƃ����b����ԂɂȂ��Ă����l�ł��̂ŁA�������鎖�ɂȂ�����ł��B